Joe Satriani Biografie

Joseph Satriani ist am 15. Juni 1956 in Westbury auf Long Island geboren. Nachdem er bereits früh Schlagzeug und Bass spielte, fing Joe Satriani mit 15 Jahren an, sich das Gitarrespielen beizubringen. Erstaunlich ist, dass er vielen, später sehr bekannten Gitarristen, Unterricht gab. Zu seinen Schülern zählten unter anderem Kirk Hammet (Metallica), Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave) und Steve Vai.

Obwohl Satriani viel als Solomusiker unterwegs war, spielte er auch in verschiedenen Bands und ersetzte zum Beispiel Ritchie Blackmore auf der „The Battle Rages On“-Tour bei Deep Purple.

Joe Satriani und Steve Morse jammen das Intro von Smoke On The Water:

Gemeinsam mit Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und den beiden ehemaligen Van Halen Musikern Sammy Hagar und Michael Anthony gründete er die Supergroup Chickenfoot. Ihr erstes Album „Chickenfoot“ erschien 2009.

Hier der Song “Soap On A Rope” von dem Album:

Der Stil von Joe Satriani

Satrianis Solospiel ist bekannt für die gesanglichen Melodielinien. Als Tonmaterial für diese dienen eine Vielzahl von Skalen, wobei er oft auf lydisch und mixolydisch zurückgreift und auch Blues-Licks mit einfließen lässt. Kennzeichnend ist außerdem das Legatospiel, Tapping und Pinch Harmonics.

Satriani erklärt mehr zu seinem Stil in dem Sweetwater Workshop:

Satriani vs. Coldplay

Vielen ist der Rechtsstreit zwischen Satriani und der Band Coldplay bekannt. Er verklagte die Band im Dezember 2008 und beschuldigte sie, die Akkordfolge und Melodie von seinem Stück „If I Could Fly“ für ihr bekanntes Lied „Viva La Vida“ verwendet zu haben. Im September 2009 kam es jedoch zu einer außergerichtlichen Einigung.

Joe Satriano & G3

Seit über 20 Jahren reist Joe Satriani nun schon als Gastgeber des G3-Projekts durch die Lande. Hinter der knappen Abkürzung verbirgt sich ein Gipfeltreffen der Gitarrenhelden, bei dem jeweils drei Saitenartisten ihre Sets spielen, um sich anschließend zum gemeinsamen Jammen auf der Bühne einzufinden.

G3 Highlight in Berlin 2012: Uli Jon Roth, Joe Satriani und Michael Schenker performen Voodoo Child:

Die Line-Ups haben es gewohntermaßen in sich: Eric Johnson, John Petrucci, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, Michael Schenker, Eddie Van Halen, Steve Vai & Guthrie Govan versprechen Abend für Abend formidable Rock-Musik mit vielen Noten und Tricksereien, die selbst gestandene Männer staunend wie Kinder zurücklassen.

Hier eine Kostprobe von den G3 2018:

Joe Satriani im Interview

2016 trafen wir Satch im Rahmen seiner G3-Tour zum Interview. Steve Vai war, wie schon häufiger, mit von der Partie – was nur allzu logisch ist, wenn man sich die Parallelen zwischen ihm und Joe Satrianianschaut: Beide sind ungefähr gleich alt, kennen sich aus ihrer Jugend, kommen aus derselben Gegend auf Long Island, machen instrumentalen Rock, sind damit seit Ende der 80er Jahre ähnlich erfolgreich, spielen Ibanez-Signature-Gitarren und neuerdings auch dasselbe Multi-Effekt-System.

Darüber hinaus kann man beide unumwunden als Pioniere der modernen Rock-Gitarre bezeichnen, ohne die heutige Gitarristen, vor allem bezogen auf technische Aspekte, anders und vielleicht eindimensionaler klingen würden. Bei ihrem Zwischenstopp in Bonn, bei dem sie vom vergleichsweise jungen Guthrie Govan und seinen Aristocrats begleitet wurden, bekamen wir die Möglichkeit, Satriani zu interviewen.

Joe, ich bin einer von denen, die als Teenager deine Songbooks gekauft haben und beim Versuch, die Sachen nachzuspielen verzweifelt sind. Ist dir klar, dass du eine Menge junger Gitarristen ziemlich desillusioniert und traurig gemacht hast?

Joe Satriani: Na ja, ich hoffe, dass ich etwas zum Soundtrack ihrer Jugend beitragen und ihren Erfahrungsschatz bereichern konnte. Dafür ist Musik schließlich da.

Aber sicherlich gibt es eine Menge Gitarristen, die gerne so klingen und spielen würden wie du, es aber niemals hinbekommen.

Joe Satriani: Ja, aber das ist ein tröstlicher Gedanke, denn dasselbe musste ich auch erleben. Ich habe am Anfang auch versucht, so zu klingen, wie die Gitarristen, die ich gut fand, habe aber ziemlich früh erkannt, dass ich nicht Hendrix oder Page oder irgendwer anderes sein kann. Irgendwann entwickelt man sich weiter und konzentriert sich darauf, man selbst zu werden. Und das ist der wichtigste Schritt in einer musikalischen Entwicklung.

Gab es ein bestimmtes Ereignis, durch das dir klar wurde, dass du nicht mehr andere kopieren darfst, sondern dich auf dich selbst konzentrieren musst?

Joe Satriani: Ich glaube nicht, dass mir das jemals so bewusst war. Manchmal versucht unsere emotionale Erinnerung uns ein solches Aha-Erlebnis einzureden. Aber das entspricht fast nie der Wahrheit, denn meistens geschieht so eine Entwicklung schrittweise. Da sind einerseits frustrierende Übe-Einheiten, andererseits aber auch die Freude über einen fertiggestellten Song, oder der Stolz, das erste Mal den Mut gehabt zu haben, vor jemand anderem zu spielen.

Ich war immer schon ein schüchterner Mensch und wurde von meinen Freunden vorsichtig dazu gedrängt, öfter mal mein Schneckenhaus zu verlassen. So etwas trägt natürlich dazu bei, den Wert des Du-Selbst-Seins anzuerkennen. Vor allem als Künstler. Und wenn du dann das Glück hast, als Musiker Karriere zu machen, lernst du diese Lektion immer wieder aufs Neue: Du wirst niemals dafür belohnt, jemand anderes zu sein. Das klingt ziemlich selbstverständlich, aber wenn man jung ist, ist es schwierig, genau das zu akzeptieren.

Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass u.a. dadurch, dass du die Latte, was Virtuosität in der Rock- Musik betrifft, so hochgelegt hast, für viele angehende Musiker die technischen Aspekte der Gitarre zu sehr im Mittelpunkt stehen?

Nein, überhaupt nicht. Das Konzert heute ist dafür ein eindrucksvoller Beweis. Ich bin von allen Gitarristen auf der Bühne der am wenigsten technisch versierte. Auch bei meinen Alben steht Virtuosität nie im Vordergrund. Wenn du meine Musik mit der meiner Kollegen aus den späten 80ern vergleichst, dann merkst du, dass es bei mir nie darum ging, meine Technik zur Schau zu stellen. Einfach weil ich mich noch nie für besonders gut darin hielt. Ich benutze Technik, um jeden Song auf eine eigene Weise zu erzählen, während alle meine Kollegen mich schwindelig spielen könnten. Wenn du mich bei G3 neben John Petrucci, Paul Gilbert, Guthrie Govan oder Steve Vai siehst, dann wird es glasklar, dass ich der Langsamste in diesem Haufen bin.

Mein Schwerpunkt lag immer schon auf den Melodien und ich weiß aus Gesprächen mit meinen Kollegen, dass ich der Einzige bin, der immer noch mit dem Gefühl zu kämpfen hat, dass die Gitarre schwierig zu spielen ist und dass es eine Menge Arbeit und Übung bedarf, um sie zu beherrschen. Ich habe beim Spielen vielleicht eine Erfolgsrate von 85%, während die anderen Jungs fast jeden Abend die 100% erreichen. Ich würde es also andersherum sehen: Ein Großteil meiner Fan-Base besteht nicht aus Gitarristen und ich hätte keine Karriere hingelegt, wenn sich nur Gitarristen für mich interessiert hätten. Und die Songs, die am besten beim Publikum ankommen sind auch die einfachsten und melodischsten und nicht etwa die, die technisch gesehen am anspruchsvollsten sind. Leute wie ich und du hören, wenn ein Song schwierig zu spielen ist, aber dem Rest der Welt ist das egal, die wollen einfach nur gute Musik hören.

Siehst du dich demnach viel mehr als Songwriter als als Gitarrist?

Ja, vielleicht. Ich habe ziemlich früh die Erfahrung gemacht, dass es mir Spaß macht, Stimmungen oder emotionale Begebenheiten in Musik umsetzen. Das war nicht leicht, aber es hat mir Freude bereitet und daraus entstand der Wunsch, mehr wissen zu wollen über Akkorde, Tempi und Skalen. Und zu lernen, wann man spielen sollte und wann man besser pausiert. Ich wollte herausfinden, wie man Songs schreibt, die nicht meine technischen Fähigkeiten zeigen, sondern etwas aussagen. Und ich hatte schon sehr früh die Vermutung, dass ich kein allzu versierter Gitarrist werden würde. Doch das störte mich nicht, weil ich wusste, dass es eine Menge weltberühmter Bands gibt, die aus genau solchen Leuten bestehen.

Schau dir die Beatles an. Keiner von ihnen war im klassischen Sinne virtuos. Da hört man nie Zeug, das sehr schnell oder kompliziert wäre. Aber sie haben tolle Musik gemacht, großartige Songs geschrieben, sehr gut zusammengespielt und gesungen und sie hatten Millionen Ideen und wussten diese auch verständlich umzusetzen. Die meisten Bands die ich mochte waren so, und wenn, wie zum Beispiel bei Led Zeppelin, auch mal hervorragende Musiker spielten, dann stellten sie das nicht in den Vordergrund. Die eigene Karriere oder dein Können haben nichts in einem Song verloren. Also wenn ich wählen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass die Leute sagen: „Joe Satriani, das ist dieser kleine, aber mutige Typ, der zwar nicht so gut wie all die anderen Jungs ist, aber trotzdem großartige Musik macht.

Empfindest du es als angenehm, nicht der Gitarrist einer Band mit Lead-Sänger zu sein und so die Interpretation deiner Songs für den Zuhörer offener gestalten zu können?

Na ja, Instrumentalmusik zu machen bedeutet viel Freiheit, ist gleichzeitig aber auch eine Last. Als ich mit Sammy Hagar gearbeitet habe, zeigte ich ihm einen Song namens ,Sexy Little Thing‘ bei dem ich nicht wusste, was man daraus machen könnte. Es war nur ein kleines sexy Riff, er hat dann aber innerhalb von drei Minuten die Melodie und den Text dazu geschrieben. Ich fand es beeindruckend, dass er das Talent hat, nur anhand der Musik und des Titels genau zu wissen, wie und wo er die Melodie setzen muss. Das war eine Befreiung für mich. Ich habe oft mit Songs gekämpft und mich schwergetan sie fertigzustellen, aber Sammy hat mir gezeigt, dass es auch sehr einfach sein kann. Es ist entspannend, einfach mal nur der Gitarrist zu sein und nicht zusätzlich noch Co- Produzent und Komponist.

Stilistisch wirkst du von allen deinen Mitstreitern bei G3 am vielseitigsten. Es scheint, als hättest du einen sehr großen Pool an Möglichkeiten, aus dem du schöpfen kannst.

Die Formulierung mag ich! Mich haben immer Gitarristen fasziniert, die sich auf den Song konzentriert haben. Die Vorbilder für mein Spiel waren George Harrison, Keith Richards, Jimi Hendrix und Jimmy Page. Und keiner von denen hatte nur einen bestimmten Sound oder eine spezielle Spielweise. Sie waren jedoch sehr verschieden in der Art und Weise, wie sie ihre Ideen in Szene gesetzt haben: Keith Richards orientiert sich sehr an Roots- Musik und Chuck Berry.

George Harrison war ein Mix aus Carl Perkins und britischer Musik, was sehr eigen war, weil diese Einflüsse in seinem Spiel immer wieder verschmolzen wurden, sodass man nicht mehr wusste, wo was herkommt. Und Page und Hendrix habe ich dafür bewundert, dass sie immer am Rande des Abgrunds standen und dann kein Problem damit hatten, diesen einen Extra-Schritt zu gehen und zu sagen: „Ich kann diesen Part nicht so gut spielen wie mein Nachbar Jeff Beck, aber ich spiele ihn trotzdem!“

Ein gutes Beispiel dafür ist das Gitarrensolo von ,Heartbreaker‘, das man unmöglich kopieren kann, weil man seinen Kampf mit der eigenen Euphorie hören kann. Es ist keine virtuose Performance auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich das Solo immer als solche angesehen, weil dahinter ein Mensch steht, der alles gibt. Hier siegt die Attitüde über die Technik. Das war zu einer Zeit, in der alles klar und richtig gespielt werden musste und in der eine Gruppe von Gitarristen aufkam, die genau das nicht wollten und alles anders machten. Jimi Hendrix war ihr Anführer. Er hat alles so gemacht, wie er es wollte. Und damit hatte er viele verschiedene Sounds. Wenn du dir die ersten drei Alben anhörst, kannst du nicht festmachen, was der Hendrix-Sound ist.

Du kannst Eckpunkte ausmachen und stellst fest, dass er R’n’B, Soul und Blues gehört hat und dass er eine elektrische Gitarre verwendet, aber er wiederholt sich nie. Da ist er wie George Harrison, bei dem auch jedes Solo speziell an den Song angepasst war. Das war nie: „Ich bin George Harrison und so klingt es, wenn ich ein Solo spiele“. Eine Einstellung, die ja in den 80ern populär wurde. Da war jedes Solo eine Zirkusnummer. Das Rock-Solo wurde etwas, auf das du zählen konntest, du wusstest genau, was passieren würde.

Deine Musik basiert u.a. auf einem immensen theoretischen Wissen. Ist solch ein Wissen immer förderlich, oder kann es einen auch limitieren, weil man während des Spielens oder Komponierens zu viele Möglichkeiten sieht?

Nein, dieser Gedanke macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist ein falscher Ansatzpunkt – damit suchst du die Schuld an der falschen Stelle. Das ist immer ein Problem deiner Persönlichkeit. Zu denken, dass das Gehirn im Weg steht, ist eine emotionale Sache. Wissen ist nie gefährlich. Wissen hat keine Energie und kann demnach auch nichts zerstören. Wenn du entscheidest, dass eine Kaffeetasse nur für Kaffee gut ist, ist das dein Problem, denn man kann sie für vieles nutzen.

Deine Vorstellung davon ist das Problem. Das ist ein Thema, das bei Musikern häufig zu beobachten ist. Sie wollen einen Grund oder einen Schuldigen für etwas finden, besonders wenn sie nicht erfolgreich sind.„Ich hätte besser gespielt, wenn ich meine Nägel gefeilt hätte“ oder „Ich hätte vor der Show nichts essen dürfen“ oder „Wenn der Typ mir nicht Musiktheorie beigebracht hätte, wäre ich jetzt ein besserer Musiker“. Das trifft nie zu. Du bist immer der Schuldige. Die Frage ist ja immer, wie du Wissen einsetzt. Und es gibt ein Problem mit dem Wort Technik. Niemand kann spielen ohne eine gewisse Technik zu haben.

Wenn du also dieses Wort benutzt, ist es irreführend für viele Leute. Besonders wenn sie sagen: „Er hat mehr Technik als Feeling.“ Das macht keinen Sinn, denn die am meisten gefeierten Musiker sind die, die es schaffen, diese zwei Dinge in Einklang zu bringen. Du als Journalist würdest ja auch nicht sagen, dass du kein Vokabular brauchst, um einen Artikel zu schreiben, sondern dass dir die 26 Buchstaben völlig genügen. Von einem Doktor oder einem Architekten erwarten wir auch ein großes Fachwissen. Warum sollte es einem Rock- Gitarristen also nicht gestattet sein, viel zu wissen?

Du bist jetzt seit 20 Jahren mit G3 und Steve Vai auf Tour. Wie würdest du den Einfluss beschreiben, den ihr beiden aufeinander hattet?

Ich kann nur über den Einfluss sprechen, den Steve auf meine Musik hatte. Als ich ihn kennenlernte, waren wir beide sehr jung, er war 12, ich 15. Das Unterrichten war eine Möglichkeit für mich, Geld für neue Saiten zu verdienen und ich lernte erst noch, wie das überhaupt geht. Ich hatte damals viele Schüler, auch Erwachsene, aber keiner von ihnen war sonderlich beeindruckend. Die Kids wollten Rockstars werden und die Älteren wollten einfach nur ein paar Songs zur Entspannung spielen. Und dann kam Steve, der ein unheimliches musikalisches Talent hatte. Er lernte so schnell, dass ich selbst kaum mit ihm Schritt halten konnte. Ich spielte ja erst ein Jahr länger Gitarre. Was ich dadurch gelernt habe, ist, dass du, wenn du als Lehrer jemanden triffst, der so gesegnet mit Talent ist, dazu verpflichtet bist, ihm den bestmöglichen Unterricht zu erteilen, weil er die Chance hat, das Instrument auf ein neues Level zu bringen.

Gear-Battle deluxe:

Damit irgendetwas hinterm Berg zu halten, wäre kriminell. Steve war lustig und ein Rock’n’Roll-Kid und ich wusste sofort, dass dieser Typ etwas Besonderes ist und aus ihm etwas werden würde. Ich wusste, dass ich ihm ein paar Dinge zeigen konnte, und dass ich mich dann irgendwann zurückziehen musste. Diese Erfahrung hat mich auf den Unterricht vorbereitet, den ich später Leuten wie Kirk Hammett, Larry LaLonde, Charlie Hunter oder Alex Skolnick gegeben habe. Sie alle hatten Talent, gehörten aber auch einer anderen Generation an und da war es wichtig, nicht im Weg zu stehen und sie nicht zu sehr zu beeinflussen. Sie müssen lernen, dass es kein Richtig und Falsch in der Musik gibt, sondern nur Ursache und Wirkung. Und das ist es, wofür du sie begeistern musst.

Was hast du von Steve gelernt?

Wir haben großen Respekt voreinander und vor der Musik des anderen. Und manchmal ist es schwierig, sich nicht gegenseitig zu beeinflussen. Schließlich sind wir in fast demselben Genre unterwegs, wollen uns aber nicht gegenseitig auf die Füße treten. Ich habe zum Beispiel lange davor zurückgeschreckt, einen Sustainer zu verwenden. Ich fand den Effekt immer schon toll, aber wenn, dann wollte ich ihn auf eine andere Weise einsetzen als Leute wie Robert Fripp, Neal Schon oder Steve Vai das tun. Inzwischen habe ich einen Weg für mich gefunden, ihn musikalisch, aber nicht so vordergründig wie Steve einzusetzen.

Außerdem versuche ich, meine Musik nicht zu sehr zu arrangieren. Zum einen, weil ich zu große Arrangements und zu viel Komplexität einfach nicht mag, aber auch um mich von Steve abzusetzen, der, was das anbetrifft, eher aus der Frank-Zappa-Ecke kommt. Allerdings haben wir auch sehr viele Unterschiede. Steve hat eine ganz andere Physis als ich. Er ist viel größer, hat größere Hände und schon als ich ihn unterrichtete, war es offensichtlich, dass er ausreichend jünger als ich war, um schon von einer anderen Generation sprechen zu können. Manchmal denken die Leute, eine Generation sind fünf oder zehn Jahre, aber der Abstand wird immer kürzer. Inzwischen findet meiner Meinung nach schon nach zwei Jahren ein Generationenwechsel statt.

Der Informationsfluss ist so schnell geworden, dass es schon immense Unterschiede zwischen einem 18- und einem 16-Jährigen gibt. Sie wachsen einfach mit unterschiedlichen Einflüssen auf. Steve hatte nicht diesen Blues/Rock/Soul/R&B-Background wie ich. Er mochte Kiss und Frank Zappa, ich überhaupt nicht. Das macht den wichtigsten Unterschied zwischen uns aus. Denn alles was wir spielen, bezieht sich auf unsere Einflüsse und an denen gibt es nichts zu rütteln. Und genau das will das Publikum auch hören, weil es authentisch ist und uns voneinander abhebt.

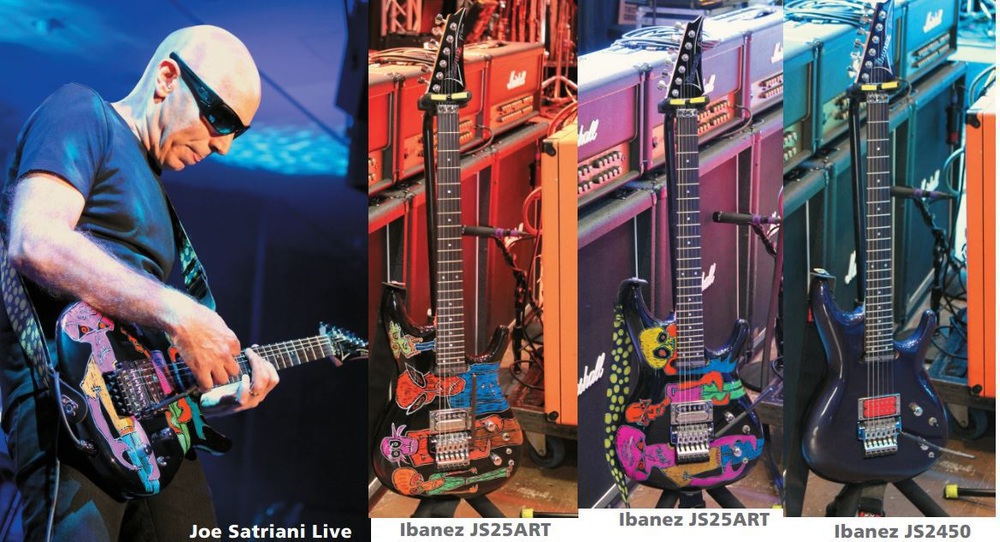

Lass uns noch kurz über dein Equipment reden: Du hast immer wieder neue Gitarren auf der Bühne.

Ja, aber das Modell ist immer dasselbe und es gibt eine Menge Dinge, die sich über die Jahre nie verändert haben. Die Mensur ist dieselbe, der Hals hat die gleiche Form und den gleichen Radius. Mit Ausnahme der JS6 wurden immer dieselben Hölzer verwendet. Und auch die Humbucker und der Vibratohebel haben sich nie verändert. In allen meinen Bühnenmodellen verwende ich den Sustaniac-Pickup. Eine eher esoterische Änderung, die wir vor Kurzem vorgenommen haben, war die Größe der Bundstäbchen zu verändern. Ich hatte irgendwann festgestellt, dass die Bünde etwas kleiner geworden waren.

Das ist wohl ein weltweiter Trend bei den Zulieferern, dass sie die 6105-Bünde ein wenig kleiner herstellen. Und als die Gitarren aus dem Werk in Japan kamen, kamen sie mir irgendwie komisch vor. Nach langem Hin und Her habe ich herausgefunden, dass es an den Bundstäbchen liegt und für jemanden wie mich, der so viel spielt, sind solche Veränderungen auch im Bereich von Tausendstel-Millimetern von großer Bedeutung. Wenn du jeden Abend zweieinhalb Stunden auf der Bühne stehst und Saiten ziehst, dann sind die Bundstäbchen enorm wichtig. Deswegen haben wir nun wieder die alten Frets auf allen Ibanez-Gitarren. Generell mag ich es, verschiedene Gitarren auf der Bühne zu verwenden. Ich mag die ART-Gitarren sehr, weil mich die Bilder auf ihnen beim Spielen inspirieren. Mir ist es aber auch wichtig, dass jede Gitarre, die ich für Ibanez promote auch eine ist, die ich auf der Bühne spielen kann.

Und gibt es eine, die du besonders magst?

Nein, dafür sind sie zu ähnlich. Eine Gitarre muss zu allererst einmal gut klingen und sich gut anfühlen. Sie hat aber auch die Aufgabe, inspirierend für den Künstler zu sein. Deswegen macht es keinen Sinn, eine Gitarre mitzunehmen, die zwar gut verarbeitet ist, die du aber nicht gerne spielst. Und die Gitarren, die ich dabeihabe, geben mir musikalische und künstlerische Freiheit. Ich habe einige Vintage- Instrumente zu Hause, die ich auch gerne spiele. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, eins dieser Instrumente mitzunehmen, denn keines von ihnen kann allen meinen Anforderungen gerecht werden.

Mein Maßstab ist immer ,Satch Boogie‘. Wenn ich den Song auf einer Gitarre nicht spielen kann, dann kann ich nicht mit ihr auf die Bühne gehen. Dieser Song ist sehr traditionell, aber er beinhaltet auch in technischer Hinsicht alles, was meine Musik ausmacht. Ich muss mir sicher sein können, dass eine Gitarre das alles bedienen kann und das geht nur bei einem modernen Instrument, das auf 70 Jahren Erfahrung im Instrumentenbau basiert. Die Anforderungen der Gitarristen in den 50ern an ihr Instrument waren, verglichen mit der heutigen Sicht, sehr gering. Und das merkt man den Instrumenten auch an.

Dein Pedalboard ist ziemlich groß, hat aber auch einige Lücken. Hast du gerade erst Effekte herausgenommen?

Ja. Je nach Setlist musste ich Sounds von Originalaufnahmen nachstellen, die auf mehreren Pedalen basieren. Deswegen hatte ich zwei Flanger, drei Delays, zwei Overdrive-Pedale, ein Distortion, ein Octaver, ein Pog, ein Whammy und ein Wah. Dafür brauchte ich ein großes Board, um die Pedale auch mal umsortieren zu können oder an das Chickenfoot-Setup anzupassen. Aber ich wollte schon lange mein Axe-FX für den Live-Einsatz klarmachen, hatte aber nie genug Zeit dafür. Aber für die aktuelle Tour wollte ich alle meine Delay- und Reverb-Effekte durch die vom Axe-FX ersetzen. Also hängt das Gerät jetzt in meinem FX-Loop – aber das Amp- Modeling, das ja eigentlich das Herzstück des Axe-FX darstellt, habe ich ausgeschaltet.

Interview: Maria Menge

Joe Satriani Diskografie

- 1986: Not of This Earth

- 1987: Surfing with the Alien

- 1989: Flying in a Blue Dream

- 1992: The Extremist

- 1993: Time Machine

- 1995: Joe Satriani

- 1998: Crystal Planet

- 2000: Engines of Creation

- 2002: Strange Beautiful Music

- 2004: Is There Love in Space?

- 2006: Super Colossal

- 2008: Professor Satchafunkilus and the Musterion of Rock

- 2010: Black Swans and Wormhole Wizards

- 2013: Unstoppable Momentum

- 2015: Shockwave Supernova

- 2018: What Happens Next

Playalongs und Karaoke-Versionen von Joe-Satriani-Stücken findest du in unserem Playalong-Shop!