Wenn Erfindungen soweit ausgereift scheinen, dass man sie auf den Markt bringen kann, bedeutet das selten das Ende der Entwicklung. Wäre das nicht so, würden wir immer noch mit Autos fahren, die einem Bettgestell auf Speichenrädern gleichen, und das Benzin dazu müssten wir in der Apotheke kaufen. Oder wir würden einen mit Leinwand bespannten Flieger besteigen, uns flach auf die Tragfläche legen und in Hopsern zu 100 Metern nach Mallorca reisen. Beides wäre eher unbequem.

Also gut, dass technische Geräte immer weiter perfektioniert werden, auch wenn sie eigentlich schon funktionstüchtig sind. Manchmal – das ist sicherlich die Ausnahme – ist eine Erfindung aber auch dann schon perfekt, wenn sie das Licht der Welt erblickt und den staunenden Kunden präsentiert wird.

Ein solcher Sonderfall, den man selbst heute, über 50 Jahre später, immer noch nicht verbessern muss, ist Leo Fenders Gitarrenentwurf, die Telecaster. Versuchen wir uns in die zweite Hälfte der 1940er Jahre zurückzuversetzen. Der Zweite Weltkrieg war vorbei und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen schienen in den USA sehr schnell überwunden. Das Leben verlief wieder in weitgehend normalen Bahnen und die Freizeitindustrie prosperierte. Die Umsätze der Schallplattenfirmen stiegen kontinuierlich, Bands und Musiker hatten reichlich Arbeit.

Im Mittelwesten und im Westen begann sich rasant ein Stil zu entwickeln, der als Country & Western zum Synonym amerikanischer Musik wurde. Die Solisten in den Bands hatten die elektrische Gitarre für sich entdeckt. Es waren kleine, handliche Instrumente, die man mit, für damalige Verhältnisse, ungeahnter Lautstärke spielen konnte. Sie hatten einen massiven Korpus und waren gegen Rückkopplung unempfindlich.

Allerdings handelte es sich nicht um E-Gitarren, wie sie heute zu 99% benutzt werden, sondern um elektrifizierte Steel- oder Hawaiian-Guitars. Also: hohe Saitenlage, keine Bünde im Griffbrett, horizontale Spielposition und ein rundes Stück Stahl zur Intonation in der linken Hand des Spielers. So sah die erste erfolgreiche Generation der Solidbody-Instrumente aus.

Die besten Exemplare kamen in jenen Jahren aus Kalifornien. Rickenbacker hatte die ersten Modelle gebaut und ein Mann, der vorher Elektrogeräte verkauft, Beschallungsanlagen vermietet und alles, was mit Strom zu betreiben war, repariert hatte, wurde ab Mitte der 40er Jahre zu Rickenbackers Konkurrent. Nicht weit entfernt, ebenfalls im Großraum Los Angeles, gründete Leo Fender seine Firma Fender Electric Instruments, hervorgegangen aus Fenders Radio Shop.

Er hatte dort viele Jahre lang Verstärker repariert und wusste genau, was Musiker brauchten aber noch nicht kaufen konnten. Zuallererst wollte er bessere Verstärker bauen. Die vielen Musiker, denen er bis dahin weitergeholfen hatte, waren außerdem immer wieder mit ihren Instrumenten zu ihm gekommen. Leo Fender hatte gemerkt, dass man auch die Gitarren und da speziell den Tonabnehmer verbessern konnte. So begann er Verstärker mit eingebautem Lautsprecher sowie elektrische (Steel-) Gitarren zu bauen. Und da das Geschäft mit seinen Produkten schnell in Gang kam, wollte er die Herstellung so rationell wie irgend möglich organisieren. Sein langfristiges Ziel war Instrumentenbau nach den Kriterien der Industrie, also Arbeitsweisen ähnlich der Fliessbandfertigung.

Während Gitarren bei Traditionsfirmen wie Gibson noch überwiegend in Handarbeit entstanden, war bei Fender schon eine neue Zeit angebrochen Und Fenders Instrumente sollten nicht nur leicht, schnell und günstig zu produzieren sein, sie sollten auch ein Höchstmaß an Service-Freundlichkeit bieten. Wie oft waren Musiker bei ihm gewesen, die ihm ihre beschädigte Gitarre zur Reparatur gegeben hatten. Bei einer Steel von Rickenbacker war das meist simpel, aber wenn ein Musiker mit einer (Standard-) Gitarre, etwa von Gibson oder Martin kam, wurde es schwierig.

Bei Archtops mit Tonabnehmer, die seit den 1930er Jahren im Umlauf waren, gestaltete sich der Zugang zur Elektrik, zu Potis und Kabeln schwierig. Aber so was konnte Fender noch in den Griff bekommen; waren jedoch der Hals verzogen oder die Bünde ruiniert, musste Leo passen, da war dann eher ein Gitarrenbauer gefragt. Es ärgerte ihn, dass er hier keinen umfassenden Service bieten konnte. Als nüchterner, in technischen Dimensionen denkender Mensch fragte sich Leo Fender in solchen Fällen immer wieder, warum ein Gitarrenhals eingeleimt sein müsse. Wenn man ihn stattdessen mit Schrauben am Korpus befestigen würde, ließe er sich in wenigen Minuten austauschen und krumme Hälse, abgenutzte Bünde etc. wären kein wirkliches Problem mehr.

Als dann ein Mann namens Paul Bigsby, der ebenfalls in seiner weiteren Nachbarschaft wohnte, im Sommer 1948 anfing, befreundeten Musikern Gitarren mit massivem Korpus zu bauen, stand für Leo Fender fest: die Welt braucht eine völlig neue E-Gitarre, konventionell spielbar (im Gegensatz zur Steel), mit massivem Korpus, geschraubtem Hals, daher einfach herzustellen und leicht zu reparieren. Im Laufe des Jahres 1949 machte er sich an die Arbeit.

Es galt eine Menge Probleme zu lösen. Für das, was er vorhatte, gab es keine Vorlage, kein Beispiel. Der wichtigste Vorteil seiner künftigen Gitarre sollte ihre Unempfindlichkeit gegenüber Rückkopplung sein. Aus unzähligen Gesprächen mit Musikern wusste er, dass die (Rhythmus-) Gitarristen in den Bands neidisch auf die Steel-Spieler schauten, denn die konnten ihre Verstärker aufdrehen. Da konnte eine dickbauchige Gibson oder Epiphone mit Tonabnehmer nicht nachziehen.

Ab einer gewissen Lautstärke fingen die Decken unkontrolliert an zu schwingen und der Musiker musste wieder leiser drehen. Dieses Problem war sehr einfach zu lösen. Die Fender sollte einen Korpus aus massivem Holz bekommen, ungewünschte Resonanzen durch Schwingungen von außen waren somit ausgeschlossen. Aber welche Form sollte der Korpus haben? Natürlich hätte man ihn optisch einer „normalen“ Gitarre annähern können. Aber warum?

Leo ging davon aus, dass jede Form möglich wäre, also suchte er sich ein Design, welches mit möglichst wenig Aufwand herstellbar war. Das Resultat war ein Gitarrenkorpus mit rechteckigem Charakter, dessen einzige Anleihe an bekanntes Gitarrendesign ein rund ausgeschnittenes Cutaway war. Dieses Cutaway hielt Fender für unverzichtbar, denn die Musiker wollten Melodien spielen und dafür die hohen Lagen auf dem Griffbrett nutzen.

Damit entstand das nächste Problem, die Intonation. Kaum eine der damals gängigen Gitarren hatte eine zufriedenstellende Intonation. Bei akustischen Instrumenten fällt das nicht so sehr ins Gewicht, da der volle, obertonreiche Klang Unreinheiten schon mal überdeckt. Eine E-Gitarre überträgt ein eher mageres Obertonspektrum und das bildet schlechte Intonation gnadenlos ab. Bei Steel-Spielern spielt das keine Rolle, die korrigieren die Intonation mit der linken Hand, ähnlich einem Geigenspieler. Leo wusste: Ein neu konstruierter Steg würde helfen.

Damit entstand das nächste Problem, die Intonation. Kaum eine der damals gängigen Gitarren hatte eine zufriedenstellende Intonation. Bei akustischen Instrumenten fällt das nicht so sehr ins Gewicht, da der volle, obertonreiche Klang Unreinheiten schon mal überdeckt. Eine E-Gitarre überträgt ein eher mageres Obertonspektrum und das bildet schlechte Intonation gnadenlos ab. Bei Steel-Spielern spielt das keine Rolle, die korrigieren die Intonation mit der linken Hand, ähnlich einem Geigenspieler. Leo wusste: Ein neu konstruierter Steg würde helfen.

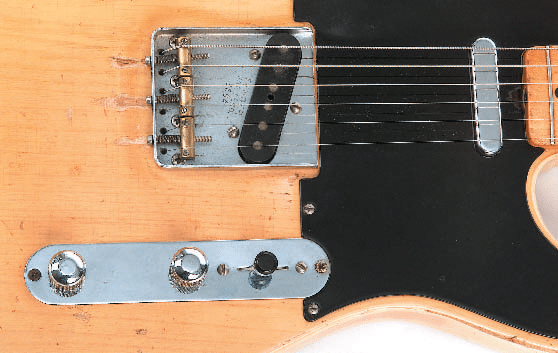

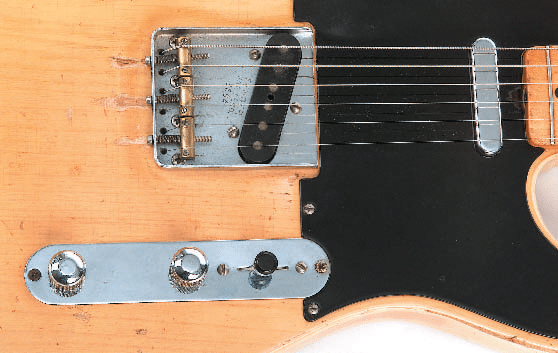

Anders als alle bis dahin gebräuchlichen Stege sollte die Länge der einzelnen Saite und somit die Intonationsreinheit individuell einstellbar sein. Und gleichzeitig wollte er den Musikern einen alten Wunsch erfüllen, jede einzelne Saite sollte individuell in der Höhe verstellbar sein. Immerhin konnte er zwei Details von einem seiner erfolgreichen Lapsteel-Modelle übernehmen. Erstens, die Befestigung der Saiten. Sie wurden von der Rückseite durch den Korpus gefädelt und auf der Vorderseite über dem Steg abgewinkelt. Zweitens, die Elektrik. Leo war sicher, dass der Tonabnehmer seiner Steel auch auf dem neuen Modell funktionieren würde; Lautstärke- und Klangregelung konnte man ebenso übernehmen.

Und dann ging es dem Instrument an den Hals. Als Material schien ihm amerikanisches Ahorn ideal. Daraus wurden Kegel für die Bowlingbahn gedrechselt, das Holz war also stabil und einfach zu besorgen. Bis dahin hatte Fender noch kein Instrument mit Bünden gebaut. Bei anderen Firmen hatten Hälse ein separates Griffbrett aus anderem Holz. Das aber war ihm zu aufwändig. Er fräste Hals samt Kopfplatte und Griffbrett aus einem Stück Ahorn.

Dann wurden Schlitze gesägt, die Bundstäbchen eingesetzt und alles klarlackiert. Fertig war der Fender-Hals, einfach und schnell zu produzieren. Andere Hersteller verwendeten einen verstellbaren Stahlstab zur Stabilisierung. Fender war das ebenfalls zu aufwändig. Wozu?, fragte er, wenn der Hals sich mal verziehen oder gar brechen sollte, kann der Musiker per Post einfach einen neuen anfordern. Hals und Korpus sollten durch vier große Holzschrauben miteinander verbunden werden, der Austausch hätte demnach nur wenige Minuten gedauert.

Im Lauf des Jahres 1949 baute Leo Fender mindestens zwei Prototypen, die in vielen Details schon dem späteren Serienmodell entsprachen. Was aus heutiger Sicht relativ einfach anmutet, war damals dennoch ein langwieriger Prozess. Beim Bau der Prototypen hatte Fender immer schon die Massenproduktion im Blick, obwohl er noch nicht wusste, wie der Markt, sprich die Musiker auf seine Ideen reagieren würden. Für sämtliche Arbeitsschritte, wie Fräsen, Bohren, Stanzen mussten Schablonen und Werkzeuge hergestellt werden.

In der Nachbarschaft von Fender gab es eine Firma, die sich auf Werkzeugmacherei spezialisiert hatte. Hier, bei Race & Olmstedt, konnte Leo in kurzer Zeit alles bekommen, was er brauchte. Die Rechnungen von Race & Olmstedt sind erhalten geblieben. Daran kann man heute noch ziemlich genau sehen, wann Leo Fender sich um welches Detail gekümmert hat. Anfang 1950, noch bevor große Stückzahlen hergestellt werden konnten, war etwa ein Dutzend (Vorserien-) Gitarren fertig.

Fenders Außendienstmitarbeiter sollten mit dem Instrument zu Messen fahren und sie in Musikgeschäften vorstellen. Es war eine E-Gitarre mit einem Tonabnehmer, schwarz lackiertem Korpus, getauft auf den Namen „Esquire“. Die Resonanz war durchwachsen. Musiker erkannten natürlich sofort die Vorteile der neuen Gitarre, aber sie hatte zwei gravierende Nachteile: die Hälse (ohne Stahlverstärkung) begannen sich schon nach kurzer Zeit zu verziehen. Und lediglich ein Tonabnehmer war zu wenig. Gibson bot bereits Archtops mit zwei oder sogar drei Tonabnehmern an, da wäre die Esquire vom Start weg nicht wirklich konkurrenzfähig gewesen.

Leo Fender zog sich wieder in seine Werkstatt zurück und ging erneut an die Arbeit. Das mit dem Stahlstab im Hals wollte er anfangs nicht einsehen. Es kostete seine Mitarbeiter damals sehr viel Mühe, ihn von der Notwendigkeit einer verstellbaren Stabilisierung zu überzeugen. Was seine Arbeit anging, war Leo schlicht stur, d. h., für andere als seine eigene Meinung nur schwer zugänglich. Schließlich gab er dennoch nach und ersann eine Methode, den Stahlstab von der Rückseite in den Hals einzusetzen.

Das mit einem zweiten Tonabnehmer leuchtete ihm schneller ein, aber auch da hatte er eigene Vorstellungen. Andere Hersteller, die eine Gitarre mit zwei oder drei Pickups ausrüsteten, nahmen schlicht mehrere Exemplare eines gleichen Typs. Fender war der Ansicht, wenn eine Gitarre zwei Tonabnehmer hat, dann sollten es unterschiedliche sein. Also entwickelte er ein zweites, völlig neues Modell, welches in der Nähe des Halses positioniert werden sollte.

Das alles kostete Zeit, denn die Entwicklungsabteilung im Haus Fender war eine Ein-Mann-Werkstatt, in der nur der Chef zu sagen hatte. Die Vertriebsmitarbeiter drängten, denn Musiker und Handel wollten das Instrument möglichst schnell haben. Aber es dauerte noch bis zum Herbst 1950, etwa bis Ende Oktober, dann endlich war Leo Fender mit seinem Produkt zufrieden und es konnte in Serie gehen. Um es von der Esquire zu unterscheiden, die bereits mit unterschiedlichem Erfolg die Runde über Messen und durch Geschäfte gemacht hatte, bekam das neue Produkt den Namen Broadcaster.

Design und Ausstattung waren einfach, aber hochgradig funktionell: zwei Tonabnehmer, zwei Regler, ein Dreiwegschalter, Ahornhals mit Stahlstab, sechs Stimmmechaniken auf einer Seite der Kopfplatte, Eschenkorpus, blond lackiert, ein schwarzes Schlagbrett aus Bakelit. Der Name Esquire ist übrigens erhalten geblieben. Ab Februar 1951 konnten die Händler neben dem Modell mit zwei Tonabnehmern auch ein etwas preiswerteres mit nur einem Pickup in Stegposition ordern. Diese Sparversion hieß weiterhin Esquire.

Aus heutiger Sicht, ein halbes Jahrhundert später betrachtet, war die Broadcaster ein großer Wurf. Was Leo Fender entwickelte hatte, war mit dem Erscheinungstag perfekt. Seither hat es keinen Grund gegeben, an dem Konzept etwas zu ändern. Natürlich hat es später immer wieder Modifikationen gegeben, für die gab es aber eigentlich keinen Grund. Die Firma Fender baut das Modell heute noch genauso wie 1950.

Sowohl die Neubauten wie auch die alten Exemplare stehen bei Musikern hoch im Kurs, egal ob sie Country spiel(t)en wie Buck Owens, Albert Lee oder James Burton, Blues wie Muddy Waters, Albert Collins, Roy Buchanan, Danny Gatton oder der junge Eric Clapton, Rock wie Jeff Beck, Jimmy Page oder Keith Richards oder vielleicht Jazz wie Mike Stern. Leo Fenders Gitarre ist eins der seltenen Beispiele für ein von Beginn an perfektes Konzept.

Warum gibt es dann heute eigentlich keine Broadcaster mehr? Und was ist eine Telecaster? Leo, als alter Radiobastler, hatte den Namen Broadcaster (Broadcast = Rundfunksendung) gut gefunden. Weder er noch seine Mitarbeiter hatten allerdings bemerkt, dass die Firma Gretsch ein Schlagzeug namens Broadkaster im Programm hatte. Am 20. Februar 1951, ziemlich genau fünf Monate nach Produktionsbeginn, bekam Fender ein Telegramm von Gretsch, mit dem eindeutigen Hinweis auf die Rechte am Namen Broadc/kaster.

Warum gibt es dann heute eigentlich keine Broadcaster mehr? Und was ist eine Telecaster? Leo, als alter Radiobastler, hatte den Namen Broadcaster (Broadcast = Rundfunksendung) gut gefunden. Weder er noch seine Mitarbeiter hatten allerdings bemerkt, dass die Firma Gretsch ein Schlagzeug namens Broadkaster im Programm hatte. Am 20. Februar 1951, ziemlich genau fünf Monate nach Produktionsbeginn, bekam Fender ein Telegramm von Gretsch, mit dem eindeutigen Hinweis auf die Rechte am Namen Broadc/kaster.

Was tun? Die Produktion stoppen? Auf keinen Fall, die Bestellungen stapelten sich. Bei Fender liebte man die pragmatischen Lösungen. Bis ein neuer Name gefunden war, hatte das Instrument eben keinen Namen. Vorher zierte die Kopfplatte ein Abziehbild mit den Begriffen Fender und Broadcaster, ab dem 21. Februar 1951 stand dort nur noch Fender.

Man braucht nicht einmal neue Abziehbilder, der Schriftzug Broadcaster wurde einfach vor dem Aufbringen auf den Kopf mit der Schere abgeschnitten. Die Instrumente aus jener Zeit werden heute von Sammlern Nocaster genannt. Ab etwa Sommer 1951 war diese Übergangszeit dann vorbei. Man hatte einen neuen Namen gefunden, neue Abziehbilder für die Kopfplatten gedruckt und seither heißt die Gitarre, für alle sichtbar, Telecaster.

Erfolgsgeheimnis

Leo Fender war kein Künstler, er war Handwerker. Er war kein Instrumentenbauer, er war ein innovativer „Elektriker“. Konstruktionsprinzipien oder Herstellungsverfahren alteingesessener Gitarrenfirmen kannte er nicht und sie interessierten ihn auch nicht. Ihm ging es einzig und allein um Funktionalität bei größtmöglichem Bedienungskomfort für den Musiker, um einfache Fertigung bei bestmöglicher Qualität.

Exotische Tropenhölzer, wie Mahagoni, Palisander oder Ebenholz, bei anderen Firmen ganz selbstverständlich verarbeitet, kamen ihm (zumindest in den 50er Jahren) nicht ins Haus. Seine Broad/Telecaster, die Esquire, später dann der Precision Bass und die Stratocaster waren aus heimischen Hölzern gefertigt: Esche für den Korpus, Ahorn für den Hals. Beide Holzsorten wuchsen in Nordamerika und waren schnell, in größeren Mengen und wahrscheinlich auch preisgünstig zu beschaffen.

Die Beschränkung auf diese beiden Hölzer, in dieser Kombination war ungewöhnlich. Aber sie sind ein Schlüssel zum Erfolg der Fender-Instrumente. Vor allem Esche für den Korpus bietet viele Vorteile: leicht zu bearbeiten, durchaus attraktiv gemasert, eine helle Grundfarbe, die sich leicht lackieren lässt, und Esche stellte sich als Klangholz heraus, das wunderbare Klangeigenschaften hat.

Fender wollte ein Instrument bauen, das einen prägnanten, durchsetzungsfähigen Ton erzeugt. Seine erfolgreichen Lapsteel-Modelle dienten ihm als Vorlage. Der Tonabnehmer, der den Musikern auf der „Champion“-Steel so gut gefiel, kam bei der Broadcaster in der Stegposition zum Einsatz. Fenders Gitarre traf sofort den Geschmack der Musiker, den das Klangideal der Gitarristen war durch den Ton der Steels vorgeprägt.

Die Kombination der beiden Tonabnehmer machte Broad- und Telecaster zu äußerst vielseitigen Instrumenten. Die Gitarre konnte warm und jazzig klingen, aber auch scharf und schneidend. Anfangs sollten die Gitarristen damit sogar Basslinien spielen. E-Bässe gab es schließlich noch nicht und eine Tele konnte diese Funktion durchaus (befriedigend) erfüllen. Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass Fender mit den Einstellmöglichkeiten an der Gitarre, Dreiwegschalter und zwei Potis, erst ein wenig experimentieren musste, bevor ein praktikables Ergebnis erzielt war.

Die Schaltung der frühen Instrumente entspricht nicht der Verdrahtung, wie sie ab 1953 gebaut wurde. Anfangs hatten die Gitarren keinen Tonregler. Das zweite (hintere) Poti fungierte als Regler, mit dem der vordere Tonabnehmer dem hinteren zugemischt werden konnte. Kaum ein Instrument aus den alten Zeiten ist heute noch original verdrahtet. Die Musiker haben sie im Lauf der Jahre alle umgelötet, damit das hintere Poti als klassischer Tonregler für beide Tonabnehmer fungieren kann.

Weil Leo Fender, wie gesagt, weder Instrumentenbauer noch Künstler war, fehlt seinen Instrumenten jeglicher optischer Schnickschnack. Aufwändige Griffbretteinlagen, Korpusverzierungen oder sogar vergoldete Teile lagen während der ersten Jahre seiner Gitarrenproduktion außerhalb seines Vorstellungsvermögens. Keine Verzierung, kein Schmuck hätte seine Gitarren besser spielbar gemacht oder einen besseren Klang erzeugt.

Deshalb war das alles Unfug und nicht nötig. Die Form der Broad/Telecaster ist ein Meisterwerk an schlichtem, funktionsorientiertem Industriedesign. Wenn wir uns erinnern, wie Ende 40er Jahre die Autos in den USA aussahen, kommen uns runde, ausladende, wuchtige Karosserien in den Sinn. Fenders Gitarre hatte eine klare, eckig wirkende Form. Heute, wo alles und jeder prämiert und ausgezeichnet werden, sollte Leo Fender posthum endlich einen Preis für radikales, fortschrittliches und erfolgreiches Design verliehen bekommen.

Übersicht

Fabrikat: Fender

Modell: Broadcaster/Telecaster

Herkunftsland: USA

Typ: Solidbody E-Gitarre

Mensur: 648 mm

Hals: Ahorn lackiert, einteilig ohne separates Griffbrett, 21 schmale Bünde

Halsform: V, angedeutet (Broadcaster), D, ausgeprägt (Telecaster)

Halsbreite: Sattel 42,0 mm; XII. 51,5 mm

Halsdicke: I. 20,5 mm; V. 22,5 mm; XII. 25,0 mm (Broadcaster) I. 22,5 mm; V. 24,5 mm; XII. 25,0 mm (Telecaster)

Korpus: Esche

Oberflächen: Butterscotch Blond

Tonabnehmer: 2× Fender-Singlecoil

Bedienfeld: 1× Dreiweg-PU-Schalter, 1× Lautstärke, 1× Mischen beider Pickups

Steg: 3 einzeln verstellbare Saitenreiter, 2 Saiten pro Reiter

Hardware: vernickelt

Mechaniken: Kluson, gekapselt

Gewicht: 3,1 kg (Broadcaster), 3,4 kg (Telecaster)

Preis: $ 189,50 (vor über 50 Jahren)

Fender Telecaster: E-Gitarren-Klassiker › GITARRE & BASS

Gibson Les Paul: Modelle, Gebrauchtkauf & Seriennummern › GITARRE & BASS

Geschichte der E-Gitarre › GITARRE & BASS

Toller Artikel, jetzt auf diesem Weg (mail / online). Das unterstreicht, warum die Tele so viele Fans unter den Gitarristen hat, auch heute noch und, so glaube ich, die Fangemeinde eher wächst als schrumpft.

Ich bin als 69-jähriger Hobby-Gitarrist immer schon Tele-Fan gewesen und habe auch einige im Laufe der letzten rd. 50 Jahre gehabt. Allerdings muss ich bekennen, dass ich viel ausgeprägter Strat-Fan war und bin, da ich bei den Telecasters die Sound-Limitation, die sich aus der Einfachheit des Instrumentes ergaben und ergeben, als Nachteil empfand. Ja, hier jetzt Vergangenheit, denn ich bin seit rd. 40 Jahren Hobby-TECH und zunehmend spezialisiert zunächst auf erweiternde Stratocaster-Schaltungen, nun aber auch auf Telecasters. Als ich nämlich nach einigem Tüfteln inspiriert von 4-Pos.-Lever und Freeway-Lever, die man ja kaufen kann, mich mit erweiternden Tele-Schaltungen befasst habe, bin ich auf den Geschmack gekommen, auch was die gute alte Telecaster angeht.

Seit letztem Jahr habe ich 4 verschiedene Telecaster-Schaltungen erdacht und umgesetzt. In diesem Jahr habe ich meine [ Tele MEGA 9 Sounds ] finalisiert, die aus den 2 PUs tatsächlich 9 Sounds mit nur einem Zusatzschalter „zaubert“, und damit kaum zu überbieten sein dürfte. 2 Gitarristen konnte ich damit schon „beglücken“. Wer sich so etwas einmal anschauen möchte, der findet zunächst einmal ein Funktions-Erläuterungs-Video dazu auf meinem YT-Kanal „gittevarii“. Ein Sound-Demo dazu habe ich gerade in Arbeit. Es folgt in den nächsten Tagen. Also dort noch einmal reinschauen. Gestern habe ich darüber hinaus mein Sound-Demo für eine Nashville in YT „gittevarii“ hochgeladen [Tele-Nashville-Spezialschaltung 9 Sounds], denn auch die Nashville-Tele ist noch optimierbar !

Ich schreibe das hier (mit Bezug auf die erläuterte Schaltung und deren Limitierungen) um alle Tüftler und Lötkundige anzuregen, aus der limitierten 2-PU – 3 Sounds – Telecaster mehr zu machen. Die Telecasters sind es wert! Gemeint sind natürlich keine Custom-Shop-Teles oder gar historische Teles. Die würde ich auch mit 3 Sounds weiterhin genießen, nur mit Tone- und Volumen-Potis variiert. Bei mir hat es neben zig günstigeren Teles verschiedener Baureihen „nur“ zu einer Custom-Shop NoCaster Relic gereicht, die unmodifiziert blieb und die ich lieb gewonnen habe.

Mit musikalischen Grüßen

MrHKBlues aka gittevarii