Technik-Talk: Wie funktioniert ein Gitarrenverstärker?

Röhrentechnik

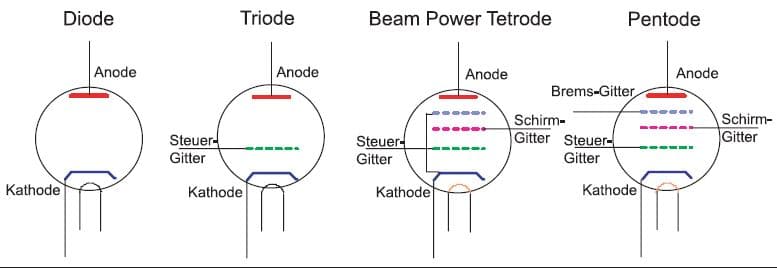

Gitarrenverstärker basieren auch heute noch vorwiegend auf der Röhrentechnik. Wie der Name schon sagt, spielen die hierbei verwendeten Röhren eine wichtige Rolle bei der Erzeugung des Sounds. Es hat vor allem klangliche Gründe, warum Gitarristen trotz der sehr leistungsfähigen und flexibleren Halbleitertechnik oder auch der neueren Modeling-Technik Röhrenverstärkern den Vorzug geben. Ein wenig Hintergrundwissen über die verschiedenen Röhrentypen sollte also nicht schaden. Wir unterscheiden folgende Röhrentypen:

a) Triode

Die Dreipol-Röhre ist so etwas wie der „Prototyp“ der Röhre: Sie besteht aus Kathode, Steuergitter und Anode (die Heizung lassen wir der Übersichtlichkeit halber einmal außer Betracht) und wird „Triode“ genannt. Im Laufe der Zeit hat man dieses simple Prinzip noch verbessert und für Spezialanwendungen erweitert.

b) Tetrode

Die erzielbare Verstärkung ließ sich bei der vierpoligen Tetrode durch ein zusätzlich zwischen Steuergitter und Anode eingefügtes Schirmgitter noch erheblich steigern. Dieses Gitter wurde durch entsprechende Beschaltung positiv geladen, wodurch es die negativen Elektronen aus der Kathode verstärkt „ansaugt“. Die Tetrode war aber lediglich die Vorstufe der Pentode.

c) Pentode

Wegen der höheren Verstärkung kommen vor allem in Endstufenschaltungen heute praktisch ausnahmslos Pentoden zum Einsatz. Trioden sind als Endstufenbestückung seit den 40er Jahren (bis auf einige Anwendungen in nostalgischen HiFi-Verstärkern) ausgestorben. Manche Gitarrenverstärker erlauben auch das Umschalten zwischen Pentoden- und Triodenbetrieb.

Halbleitertechnik

Bereits in den 40er Jahren wurde der Transistor erfunden. Seine Funktion als aktives, verstärkendes Bauteil gleicht im Grunde der Röhre, nur dass sich hier die physikalischen Vorgänge in Halbleiter-Feststoffen (z. B. Germanium, Silizium) abspielen. Da beim Transistor weder Kathodenheizung noch Vakuumstrecke benötigt werden, ist dieses Verstärkerbauteil wesentlich kleiner und energiesparender als eine Röhre.

Der Transistor hat während der 60er Jahre die Röhre praktisch ganz verdrängt. Nur in Gitarren-Verstärkern und neuerdings auch wieder bei HiFi-Enthusiasten (sowie für einige militärische Anwendungen) spielt die Röhre eine entscheidende Rolle.

Bei der elektrischen Leistung handelt es sich um das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Weil über das Röhrengitter quasi kein Strom abfließt und nur eine Steuerspannung benötigt wird, lässt sich eine Röhre quasi leistungslos steuern. Das ist bei der Verstärkung der winzigen Ausgangssignale der Gitarren-Tonabnehmer von besonderem Vorteil, weil diese Pickups wie gesagt fast keinen Strom und nur eine schwache Spannung abgeben können.

Zur Steuerung eines Transistors wird hingegen neben der Spannung ein kleiner Basisstrom benötigt, den ein Tonabnehmer nicht immer ohne weiteres zu liefern vermag. Durch besondere Schaltungstricks lässt sich dieses Problem zwar einigermaßen beheben, man darf aber annehmen, dass hier der Grund dafür lag, warum manch früher Transistorverstärker für den Einsatz mit Magnet-Pickups klanglich nicht so recht überzeugen konnte.

Freilich hat man aber bald auch spezielle Transistoren entwickelt, die ähnlich der Röhre eine quasi leistungslose Steuerung erlauben. In den Eingangsstufen moderner Transistor-Instrumentenverstärker finden sich deshalb vorzugsweise diese „Feldeffekt-Transistoren“, kurz als FET bezeichnet.

Integrated Circuit

Auch bei den mehrbeinigen „Maikäfern“ in modernen Verstärkern handelt es sich um Transistoren, allerdings nicht um einzelne. Ein solcher Integrated Circuit (kurz IC) enthält komplexe Schaltungen mit etlichen Transistoren und anderen Bauteilen. Im Grunde liegt hier kein großer Unterschied zu den früheren, mit Einzeltransistoren „diskret“ aufgebauten Schaltungen vor.

Die Ausführung umfangreicher Schaltungen als winziger IC ermöglicht es aber, ganz außerordentlich komplizierte und vielseitige Schaltungen mit recht geringem Bauaufwand und in sehr kompakter Form zu verwirklichen.

Ein moderner Verstärker mit 12-Band-Klangregelung, Dynamikkompressor, Effekt-Einschleifwegen usw. wäre in reiner Röhrentechnik ein unannehmbar großer, bleischwerer und stromfressender Heizschrank, und komplizierte Digital-Effektgeräte besäßen in Röhrentechnik wohl schnell Zimmer- oder gar Hausgröße!

Am Stellenwert der Halbleiter ist also nicht zu rütteln, auch wenn einige Musiker felsenfest auf die angenehmere Wiedergabe eines Röhren-Amps schwören. Eine relativ einfache Verstärkerschaltung mit drei, vier Klangreglern lässt sich in der alten Technik ja auch problemlos verwirklichen, aber wenn’s komplizierter wird, geht an Transistoren und ICs kein Weg vorbei.

Modeling-Technik

Eine Revolution unter den Amp-Simulatoren war das POD der Herstellers Line 6. Das POD besitzt nicht nur ein außergewöhnliches Design, das einer überdimensionalen roten Bohne gleicht, sondern bietet alles, was man für die verschiedenen Gitarren-Sounds braucht in exzellenter Qualität: Amp- & Boxen-Simulation, zusätzliche Effekte wie Chorus, Tremolo, Flanger, Delay etc. und einen Reverb-Effekt.

Die moderne so genannte Modeling-Technik findet sich mittlerweile in Combo-Amps und Top-Teilen, sowohl für Gitarre als auch für Bass. Solche Verstärker nennt man daher auch gerne „Modeling-Amps“.

Klangregelstufe

Aktive Klangregelungen stellen für jeden Frequenzbereich eine separate Verstärkerstufe bereit, sodass sich ohne nennenswerte gegenseitige Beeinflussung jeder Tonbereich nach Belieben im Klangbild hervorheben oder abschwächen lässt.

In reinen Röhrenverstärkern ist dieser Aufwand einer aktiven Klangregelung eher selten vorzufinden (z. B. in der Reußenzehn-Bassvorstufe), meist kommen hier passive Klangregelungen zum Einsatz, die nur das Abdämpfen der einzelnen Frequenzbereiche erlauben. Dadurch spart man sich die separaten Verstärkerstufen, die für eine Pegel-Anhebung einzelner Klangbereiche ja unerlässlich wären und in Röhrentechnik sehr umfangreich und teuer würden.

Der insgesamt durch die passiven Klangregler hervorgerufene Pegelrückgang (aus technischen Gründen unvermeidlich) wird hier durch nur eine, gemeinsame Verstärkerstufe wieder aufgeholt. Passive Klangregler wirken nicht so präzise definiert wie aktive Schaltungen auf die bestimmten Frequenzbereiche, auch muss man hier eine mehr oder weniger starke gegenseitige Beeinflussung der Klangregler in Kauf nehmen.

Nichtsdestotrotz schätzen vor allem Gitarristen die mildere Wirkungsweise passiver Klangregler, während man bei Bass-Amps fast ausschließlich aktiv aufgebaute Klangregelstufen vorfindet.

Klangregler-Ausstattung

Einfache Verstärker besitzen nur zwei Klangregler für Bässe und Höhen, anspruchsvollere Modelle weisen 12 und mehr EQ-Regler auf, die jeweils auf verschiedene, entsprechend eng begrenzte Frequenzbereiche einwirken. Besonders bei Bass-Amps stehen zuweilen mehrere Klangregel-Sektionen bereit, die für Sound-Variationen separat aktiviert werden können. Zumindest eine zu- und abschaltbare Klangregelung hat sich hier etabliert, was den Vorteil hat, dass man für eine neutrale Sound-Alternative nicht mehr sämtliche Klangregler separat zurückstellen muss.

Oft besitzt ein solcher Gitarrenverstärker sogar eine kleine Basis-Klangregelung mit Drehknöpfen für Bässe und Höhen, zusätzlich noch einen mehrbandigen Equalizer (kurz: EQ), der wie beschrieben separat einschaltbar ist. Mit der permanent arbeitenden Basis-Klangregelung kann man also den Grund-Sound des Instruments formen, während der zuschaltbare EQ feiner aufgeteilt ist und somit für subtilere Klangvarianten (z. B. für den Solo-Sound) eingesetzt werden kann.

Ganz aufwendige Geräte sind mit zwei großen EQ-Sektionen ausgestattet, die wahlweise oder gleichzeitig benutzt werden können, beispielsweise einem 12bandigen Graphic-EQ mit Schiebereglern und einem (ggf. mehrbandigen) Parametric-EQ, bei dem sich außer der gewünschten Anhebung/Abdämpfung eines gewissen Frequenzbereichs auch der Frequenzbereich selbst an einem Drehpoti stufenlos anwählen lässt.

Graphische und parametrische Klangregelung

In der Bedienung erscheint den meisten Musikern eine graphische Klangregelung einfacher und übersichtlicher, weil hier jedem Klangregler ein fester Frequenzbereich zugeordnet ist. Bei Graphic-EQs mit Schiebereglern bilden dann die Reglerstellungen die eingestellte Frequenzkurve optisch gut erkennbar ab.

Anders bei der parametrischen Klangregelung, wo an weiteren Potis oder Schaltern der zu beeinflussende Frequenzbereich (genauer gesagt, dessen mittlerer Frequenzpunkt) gewählt werden kann. Bei aufwendigeren Parametrik-Schaltungen kommt sogar noch ein weiterer Parameter hinzu, mit dem man die Bandbreite des gewählten Frequenzbereiches festlegen kann.

Zwar hat man hierbei einen sehr feinfühligen und exakten Zugriff auf genau die Frequenzlagen, die für das gewünschte Klangergebnis beeinflusst werden sollen. Aber das Ablesen der gewählten Einstellung ist eher mühsam, und wegen der schlechteren Übersicht fällt das Wiederauffinden einer bestimmten Einstellung schwerer.

Für Spezialaufgaben wie z.B. das Unterdrücken von Rückkopplungspfeifen oder für besonders charaktervolle Fretless-Timbres besitzt die Parametrik dennoch eindeutige Vorzüge.

Speicherung von Klangeinstellungen

Um Klangvarianten schnell und ohne umständliche Einstellerei abrufbar zu machen, sind vor allem viele Bassverstärker mit vorgeformten Klang-Presets ausgestattet, die per Knopfdruck abrufbar sind. Die beliebte Preshape-Taste stellt beispielsweise ein sauberes, gleichzeitig bassstarkes und brillantes Klangbild her, indem hier gleichzeitig tiefe Bässe und spritzige Brillanzen leicht hervorgehoben, die nasalen Mittenbereiche aber abgedämpft werden. Das Bright-Preset hebt hingegen nur die oberen Präsenzen bei ca. 2 bis 4 kHz etwas hervor und stellt so einen knackig-drahtigen Sound her.

In den Zeiten der Digitaltechnik lassen sich auch ungemein komplizierte Schaltungen problemlos verwirklichen, die in analoger Technik jeden Rahmen sprengen würden. Gitarrenverstärker, bei denen man 200 komplette Sounds mit EQ-Einstellungen, Effektanteilen und Kanalwahl vorprogrammieren und per Fußschalter blitzschnell abrufen kann, wären früher undenkbar gewesen.

Bi-Amping

Wiederum eine Bass-Spezialität ist das Bi-Amping. Dabei werden für die tiefen und für die höheren Frequenzlagen getrennte Leistungsverstärker und Lautsprecher eingesetzt, man kann also von einer aktiven Zweiwege-Verstärkung reden. Auf die Verstärker-Vorstufe und die Klangregelstufe folgt hier eine elektronische Frequenzweiche, durch die das Tonsignal in entsprechende Bass- und Mittel/Hochton-Anteile aufgespaltet wird.

Der Aufwand der Zweiwege-Verstärkung lohnt sich insofern, als dass hier bei höheren Pegeln ein saubereres, differenzierteres Klangergebnis erwartet werden kann. Dazu bedarf es freilich einer exakten Abstimmung der Pegel und Komponenten (Endstufen, Lautsprecher), um wirklich ein ausgewogenes Klangbild sicherzustellen.

Einige aufwendige Bassverstärker sind mit mehreren Endstufen ausgerüstet und erlauben so ohne Zusatzendstufen das Bi-Amping. Meist werden jedoch Bass- und Mittel/Hochton-Signal mit Vorstufenpegel auf Line-Ausgangsbuchsen ausgelegt, wo dann passende Zusatzendstufen angeschlossen werden können. Für den Bass-Anteil ist dabei eine kräftigere Endstufe vonnöten als für die Mitten und Höhen.

Je nach Trennfrequenz (die meist an einem Poti stufenlos zwischen ca. 100 Hz und 1 kHz eingestellt werden kann) benötigt der Bassweg für optimale Ergebnisse eine etwa zwei- bis zehnmal stärkere Endstufe als der Höhenweg. Bei entsprechender Pegelabstimmung können natürlich auch gleich starke Leistungsverstärker benutzt werden.

Einschleifwege

Wir kennen serielles und paralleles Einschleifen von Effekten. Beim seriellen Einschleifen wird der Signalweg innerhalb des Verstärkers (meist hinter der Klangregelstufe und vor dem Mastervolumenregler) aufgetrennt und hier das Effektgerät eingefügt. Der Nachteil: Der Effektanteil muss an einem Regler am Effektgerät eingestellt werden.

Für sehr hohe Ansprüche könnte es beim seriellen Einfügen stören, dass neben dem eigentlichen Effekt-Sound auch die unbeeinflusst bleibenden Signalanteile die Schaltungsteile des Effektgeräts durchlaufen müssen. Je nach Qualität des Effektgeräts sind dabei mehr oder weniger gravierende Klangbeeinflussungen zu befürchten.

Dieser Nachteil wird bei der parallelen Effekteinschleifung vermieden. Hier geschieht die Dosierung des Effektanteils an einem Regler im Gitarrenverstärker, und nur der Signalanteil, der vom Effekt bearbeitet werden soll, wird auch tatsächlich zum Effektgerät geleitet. Der cleane Signalanteil, der vom Effekt unbeeinflusst sein soll, verbleibt im Verstärker und wird dort später mit dem zurückgeführten Effekt-Sound vermischt.

Besonders bei Bass-Verstärkern bietet die parallele Einschleifmethode noch den Vorteil, nur gewisse Frequenzanteile zum Effektgerät zu schicken. Da viele Effektarten vor allem bei tiefen Frequenzen dem Bass den Druck nehmen und gerne Klangmatsch produzieren, haben sich bei Bass-Amps so genannte High-Pass-Effektwege etabliert, wo die tiefsten Frequenzen von der Effektbearbeitung fern gehalten werden.

Röhren-/Transistor-Vorstufe

Sowohl bei Bass- wie auch bei Gitarrenverstärkern trifft man gelegentlich sehr aufwendige Schaltungen an, wo die Eingangsstufe doppelt vorhanden ist, und zwar einmal in Röhren- und einmal in Transistortechnik aufgebaut. Per Umschalter oder stufenlos an einem Überblendpoti können die verschiedenen Eingangsstufen einzeln angewählt oder auch kombiniert werden. Der Grund für diesen Aufwand liegt im unterschiedlichen Übertragungsverhalten von Transistor und Röhre, welches sich vor allem im Übersteuerungsbereich beträchtlich unterscheidet.

Während die meisten Transistorschaltungen bei zu hoher Aussteuerung recht abrupt sägende Verzerrungen liefern, nimmt der Verzerrungsgrad bei einer Röhrenstufe mit wachsender Aussteuerung kontinuierlich und sanft zu. Aber die Verzerrung ist bei der Röhre nicht nur besser dosierbar, sondern wirkt auch musikalischer und angenehmer.

Zwar haben die Hersteller von Transistor-Amps schon früh mehr oder weniger überzeugende Schaltungen entwickelt, um dem Transistor das hässliche Sägen bei Übersteuerung abzugewöhnen, und manche Transistorverstärker liefern singende Overdrive-Sounds wie ein guter Röhren-Amp.

Dennoch bevorzugen viele Musiker nach wie vor die bewährten Qualitäten eines Röhrenverstärkers, wenn es um verzerrte Klänge geht, während man als große Stärke von Transistorschaltungen eher die saubere, präzise und unverzerrte Arbeitsweise ohne Übersteuerung schätzt.

Wie du mehr aus deiner Vorstufe rausholen kannst, erklären wir in unserem Workshop “Pimp your Röhren-Preamp”!

Röhre vs. Transistor vs. Modeling – welcher ist der bessere Amp?

Die Hersteller von Transistor-Amps haben schon sehr früh klanglich überzeugendere Schaltungen entwickelt, und manche Transistorverstärker produzieren Overdrive-Sounds wie ein guter Röhren-Amp. Die Frage, ob man nun ein Röhren- oder ein Transistorgerät bevorzugt, ist heute eher eine Frage des Klangempfindens und der Ansprüche an die Ausstattung eines Verstärkers. Die modernen Modeling-Amps mit ihren schier unbegrenzten Möglichkeiten haben diese Diskussion neu belebt.

Reine Röhrenverstärker sind meist weniger umfangreich ausgestattet, weil die Röhrentechnik besonders komplizierte Schaltungen nicht in praktikabler Weise erlaubt. Zusatz-Features wie Digitalhall und programmierbare Soundpresets aber auch besonders umfangreiche Klangregelsektionen sind daher Transistorgeräten vorbehalten.

Aber viele Hersteller bemühen sich, die Vorteile von Röhren und Halbleitern in einem Gerät zusammenzufassen. So ist es heute eher die Regel, dass selbst in hochmodernen, programmierbaren Instrumentenvorstufen mindestens eine Vorstufen-Röhre ihren Dienst tut. Etliche moderne Bass-Amps mit umfangreicher EQ-Ausstattung in Transistortechnik besitzen ebenfalls eine kleine Doppeltriode in der Vorstufen-Schaltung.

In der Anfangszeit, als man begann, Röhren- und Transistortechnik im Verstärkerbau zu vermischen (Hybrid-Verstärker), kombinierte man meist eine Röhren-Endstufe mit transistorisierter Vorstufenelektronik, während man heute eher den umgekehrten Weg geht und die Vorstufe mit Röhren bestückt, die schwere und teure Endstufe aber in der wirtschaftlicheren Transistortechnik ausführt.

Früher haperte es nämlich eher an leistungsstarken und zuverlässigen Endstufenschaltungen mit Transistoren, wo brauchbare Kleinleistungs-Transistoren für den Vorstufeneinsatz bereits voll entwickelt waren. Heute sind hingegen die immer teurer werdenden Röhren und die zusätzlichen Kosten für den Ausgangsübertrager ein Argument für einen Transistor-Poweramp. Vor allem dann, wenn es um besonders kräftige Ausgangsleistungen geht.

Verstärker-Leistung

Zwar gibt es noch etliche Vollröhrenverstärker für Bass, die satte 300 Watt liefern können. Doch diese Boliden sind nicht nur groß und bleischwer; wegen der regelmäßig anfallenden Röhrenkosten (Röhren sind Verschleißteile und halten nicht ewig) sind diese Saurier im Vergleich zu den annähernd wartungsfreien, in der Anschaffung viel günstigeren Transistoraggregaten relativ unwirtschaftlich.

Und wenn es um Leistungen oberhalb von 300 Watt geht (für Bass zuweilen durchaus sinnvoll), ist mit der Röhrentechnik sowieso Schluss, während Transistor-Bass-Amps locker bis zu 1000 Watt liefern.

E-Gitarristen haben es da besser, weil sie mit Verstärkerleistungen zwischen 20 und 100 Watt schon einen Mordsradau produzieren können, und in dieser Leistungsklasse spielen die besonderen Kosten und Gewichtsnachteile eines Röhrenverstärkers noch keine große Rolle. Für Bass empfiehlt es sich hingegen, den gewünschten Röhren-Sound gegebenenfalls aus der Vorstufe herauszukitzeln, während ein kraftvoller Leistungsverstärker in Transistortechnik fraglos die vernünftigere Variante darstellt.

History: Die Geschichte der Gitarrenverstärker

Manche Leute behaupten, Musiker nähmen es nicht so genau mit der Wahrheit. Fragt man mal nach, hört man die drei häufigsten Gitarristen-Lügen: 1. Ich höre mich nicht! 2. Im nächsten Lied spiele ich garantiert kein Solo! Und schließlich 3. Ich habe den Verstärker schon leiser gedreht!

Es ist noch gar keine Ewigkeit her, vor etwa 80 Jahren, da gab es noch keine elektrisch verstärkten Instrumente und jeder Gitarrist hätte auf diese drei heute offenbar oft zu hörenden Statements mit kompletter Verständnislosigkeit reagiert: „Wieso, ich hör mich nicht? Normal, Gitarre hört sowieso keiner.“

Stimmt, die akustischen Instrumente waren alles andere als laut. „Wie, ich spiele kein Solo? Was ist das?“ Stimmt, Gitarristen waren Begleitmusiker, Akkordarbeiter. „Was bitte soll ich leiser gedreht haben?“

Auch richtig, die Ära der Gitarrenverstärker begann erst in den frühen 30er Jahren. Mit der Entwicklung der Elektronenröhre war es möglich geworden, akustische Ereignisse, wie Sprache oder Musik, elektrisch zu verstärken und nach Umwandlung in Schallwellen mittels Lautsprecher hörbar zu machen.

Die Produzenten solcher Röhren ahnten die vielen Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte. Sie gaben Broschüren heraus, in denen einfache Schaltungen abgebildet und erläutert waren. Selbst für einen nur halbwegs bewanderten Laien war es möglich, danach einen einfachen Verstärker zu bauen.

Unzählige frühe Audioverstärker, auch kommerziell, in großen Stückzahlen hergestellte, entstanden in der Frühzeit nach den Vorlagen der Röhrenindustrie. Von speziellen Gitarrenverstärkern war damals allerdings noch nicht die Rede. Es waren Allzweckgeräte, die Radio oder Plattenspieler hörbar machen sollten, aber sie funktionierten nicht wesentlich anders, als die hochgezüchteten Exemplare, die sich Musiker heute auf die Bühne stellen.

Dennoch nahm der Weg vom einfachen Röhrenverstärker bis hin zu den Hightech-Produkten der Spezialisten einige Zeit in Anspruch, und am Anfang standen Experimentierfreude, Eigeninitiative und Erfindergeist.

Der Pionier Les Paul

Er war der wohl erste Straßenmusiker mit einer E-Gitarre. Lange bevor er seinen uns heute bekannten Künstlernamen Les Paul angenommen hatte, war Lester Polfus auf den Straßen seiner Heimatstadt Waukesha bereits ein bekannter Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler.

Um mehr Zuhörer zu erreichen und um mehr Geld in den Hut zu bekommen, entwendete er seiner Mutter ihren Radioverstärker, hängte sich die Sprechkapsel eines Telefons um den Hals und schloss sie daran an. Zur Stromversorgung des Verstärkers hatte er Daddy die Autobatterie ausgebaut.

So stand der 13-jährige in Waukesha, Wisconsin, sang und spielte Gitarre dazu. Das war so um 1928. Wir können davon ausgehen, dass seine Stimme aus dem Lautsprecher schauerlich geklungen hat, aber sie war elektrisch verstärkt.

Um seiner Gitarre ähnlich laute Töne zu entlocken, holte er sich ein zweites Radio, bohrte die Tonabnehmernadel eines Plattenspielers in die Decke, verkabelte beides miteinander und versuchte so eine Verstärkung zu erzielen, die mit der Lautstärke seiner Stimme konkurrieren konnte. Das Ergebnis dürfte ebenfalls dürftig gewesen sein.

Die Probleme einer vernünftigen Verstärkung von Gitarren haben ihn sein ganzes Leben nicht losgelassen. Später, da hieß er der Einfachheit halber schon Les Paul und war einer der prominentesten amerikanischen Musiker, hat er sich immer wieder um die Verbesserung der E-Gitarre gekümmert. Seine Erfindungen am Instrument hätten allerdings wohl nie den Erfolg gehabt, wären die Verstärker nicht zur gleichen Zeit von ebenso findigen Zeitgenossen ständig verbessert worden.

Die ersten Gitarrenverstärker-Hersteller

Es dauerte viele Jahre, bis eigenständige Firmen entstanden, die sich allein auf den Bau von Gitarrenverstärkern spezialisierten. In den ersten Jahrzehnten war es üblich, dass der Hersteller einer E-Gitarre auch die entsprechenden Elektrogeräte anbot.

Die erste E-Gitarre, die Rickenbacker 1932 gebaut hat, musste zwangsläufig mit Verstärker angeboten werden, denn die Kunden sollten ja ein passendes Gerät erwerben. Nicht jeder konnte schließlich das Radio seiner Mutter demontieren. Zwischen August und Dezember des Jahres verkaufte die Firma immerhin dreizehn Einheiten.

1933 kostete solch ein Set $ 175, bestehend aus einer Hawaii-Gitarre aus Aluminium und einem kleinen Koffer-Amp mit 10″- Lautsprecher. Ein stolzer Preis, denn für die gleiche Summe konnte man sich damals auch Martins Top-Modell bei den akustischen Gitarren, eine OM-45 oder eine nicht minder elegante Epiphone Broadway kaufen.

Aber die E-Gitarre war eben noch konkurrenzlos, und deshalb war Rickenbacker überzeugt, diese Preise nehmen zu können. Das Ganze war dennoch wohl ein wenig euphorisch kalkuliert, 1935 wurde der Preis um 50 auf $ 125 reduziert. Das zahlte sich aus, denn während zwischen 1932 und 1934 knapp 400 Sets verkauft wurden, steigerte sich der Umsatz im Jahr der Preissenkung auf stattliche 1276 Stück!

Dass der Preis für die Rickenbacker „Frying Pan“ aus Aluminium sehr hoch angesetzt war, wurde deutlich, als Gibson kurze Zeit später den E-Gitarrenmarkt betrat.

Auf der Basis der L-50, einer akustischen Jazz-Gitarre der frühen 30er Jahre, entwickelte Gibson die ES-150. Sie kostete 1937 inklusive Verstärker und Kabel $ 150 (daher die Typenbezeichnung). Natürlich war auch beides einzeln zu bekommen, für jeweils $ 77,50 . Da Gibson kein Know-how und keine Fertigungskapazitäten hatte, ließ man die Verstärker in Chicago bei Lyon & Healy bauen.

Das Gerät besaß sechs Röhren, die für 15 Watt gut waren, und einen 10″- Lautsprecher, selbstbewusst als „High Fidelity Ultrasonic Reproducer“ annonciert. All das war in einem kleinen, stabilen Gehäuse untergebracht und mit widerstandsfähigem Stoff bespannt.

Um an die Bedienungselemente zu gelangen, musste der Besitzer die Rückwand abschnallen. Dann hatte er drei Klinkenbuchsen, einen Schalter und zwei Regler vor sich, allerdings auch das restliche Innenleben mit Transformator, Röhren und Lautsprecher. Wehe dem, der im Dunkeln mal daneben gegriffen hat, der sah neben Sternen auch noch eine weitere Bedeutung des Begriffs elektrische Gitarre.

Bis in die 60er Jahre hinein wurden die Verstärker fast ausschließlich mit dieser Anordnung der Bedienungselemente gebaut. Das leuchtet ein, wenn man sich klarmacht, wie zwischen den 1930er und 1960er Jahren der Bühnenaufbau in der Regel aussah: Gitarristen hatten auf einem Stuhl zu sitzen (von den Rock ‘n’ Rollern der 1950er Jahre wollen wir hier mal nicht reden), und der Verstärker, immer noch klein und zierlich, stand vor ihnen am Bühnenrand. Die Regler mussten also hinten angebracht sein.

Kurze Zeit wurden sie an die Oberkante des Gehäuses verlagert, damit man sie bequem vom Stuhl aus erreichen konnte. Außerdem hatten die Geräte damals fast immer auch einen Mikrofoneingang (wenn man Glück hatte, sogar getrennt regelbar), und damit hatte der Gitarrist meist auch noch den Sänger im Griff.

Natürlich wurden in den ersten 35 bis 40 Jahren ausschließlich sogenannte Kofferverstärker gebaut, mit einem integrierten Lautsprecher, manchmal sogar zwei, später vier oder mehr. Die Trennung von Amp und Box erfolgte erst, als mehr Leistung und Lautstärke gefordert wurde.

Fender-Amps

Obwohl der Zweite Weltkrieg die Entwicklung merklich aufhielt, wuchs die Zahl der Besitzer von E-Gitarren und Amps bereits in den 1940ern rapide. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand auf den Verstärkerbau spezialisieren würde. In Anaheim, südöstlich von Los Angeles, betrieb Leo Fender, ein ehemaliger Verwaltungsangestellter, eine kleine Werkstatt für Elektrogeräte aller Art.

Hin und wieder brachten Kunden ihm neben Radios und Plattenspielern auch mal ihre Gitarren samt Verstärker zur Reparatur. Bis 1945 hatte er soviel Erfahrung gesammelt, dass er mit einem Partner zusammen die Firma K & F (Kauffman and Fender) gründete. Zwar produzierten die beiden auch elektrische Hawaii-Gitarren, ihr Hauptaugenmerk lag allerdings bei neu konstruierten Verstärkern.

Wobei neu konstruiert nicht ganz richtig ist: Die Schaltungen ähnelten doch sehr den bereits erwähnten Vorlagen aus den Broschüren der Röhrenhersteller. K & F existierte nicht lange.

Schon kurze Zeit später eröffnete Leo Fender zusammen mit seinem neuen Partner George Fullerton „Fender Musical Instruments“. Was aus dieser Firma geworden ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Alle Hersteller bauten in den ersten Jahrzehnten ausschließlich Röhrenverstärker. Der Transistor wurde zwar kurz nach dem Krieg erfunden, aber bis er so preisgünstig herzustellen war, dass man mit ihm zu vernünftigen Preisen Instrumentenverstärker bestücken konnte, vergingen noch ein paar Jahre.

Transistor-Euphorie

Die große Transistor-Euphorie setzte in den 1960ern ein. Wer damals angeben wollte, hatte ein Transistorradio. Omas Röhrenradio verschwand auf dem Speicher, bis der Enkel einen ersten billigen Verstärker für seine neue E-Gitarre brauchte. Ganz selbstverständlich nahmen die großen amerikanischen Musikalienfirmen sofort Transistormodelle in ihr Verstärkerprogramm auf. Damals war diese Technik neu und modern, und alles was modern war, wurde gekauft.

Lediglich Leo Fender, der alte Röhrenfuchs, rührte keine Transistoren an. Solange er in seiner Firma etwas zu sagen hatte, also bis etwa 1966, baute er Röhren in die Verstärker, egal, was der Zeitgeist vorschrieb oder die Konkurrenz probierte. Unabhängig von der Technologie warben aller Hersteller mit einem besonderen Qualitätsmerkmal ihrer Verstärker: Sie sollten absolut verzerrungsfrei arbeiten.

Noch im 1959er Katalog lobte Fender seinen Twin Amp (ein Röhrenmodell natürlich), dass er seine Kraft vollkommen verzerrungsfrei entfalte. Hier wurde wohl etwas optimistisch formuliert, auch der Twin begann ab einer gewissen Lautstärke zu verzerren. Es ist eine technische Unzulänglichkeit der Röhren, dass sie ab einer bestimmten Belastung keinen „sauberen“ Klang mehr produzieren.

Aus diesem Grund baute Fender immer größere Verstärker, damit die Musiker größere Lautstärken zur Verfügung hatten, ohne ihr Gerät an die kritische Grenze bringen zu müssen. Was hätte Leo Fender damals wohl gesagt, wenn er erfahren hätte, dass die Gitarristen später seine Verstärker kauften, eben weil sie so schön verzerrten?

Aber in jenen Tagen war Verzerrung noch unerwünscht, und da man den Röhren diese Unart nicht abgewöhnen konnte, kam der Transistor gerade recht. Dummerweise entwickelte sich etwa zur gleichen Zeit eine Musikrichtung, die gar nichts dagegen hatte, dass der Verstärker verzerrte. Im Gegenteil, mit diesem Effekt machte das Gitarrespielen erst richtig Spaß.

Britannia rules the waves

Interessanterweise waren es englische Musiker, die sich zuerst die Verzerrung zunutze und zum Markenzeichen ihrer Musik machten. Pete Townshend mit The Who, Keith Richards mit den Rolling Stones und Eric Clapton mit Cream bevorzugten dabei Röhren-Verstärker aus englischer Produktion. Eine der ersten wichtigen Verstärkerhersteller in England war die Firma Vox.

Ihre Produkte wurden in den frühen 1960er Jahren vor allem durch die Beatles berühmt. Aber auch schon vor den Vieren aus Liverpool versuchte Vox den Wünschen der Musiker gerecht zu werden. Ende der 50er Jahre nannte sich eins ihrer gängigen Fabrikate AC 15 – ein kleiner Gitarrenverstärker mit einem Lautsprecher. Die Shadows, Englands erste Mega-Band, benutze ihn. Allerdings war er den Gitarristen der Shadows bald zu klein, denn sie traten immer häufiger in großen Hallen auf.

Vox reagierte, die Leistung des AC 15 wurde verdoppelt, das Gehäuse vergrößert und ein zweiter Lautsprecher eingebaut. Die Namensgebung war dann nur logisch: AC 30. Dieser Vox AC 30 wurde zu einem der klassischen Verstärker der Rock-Musik, z. B. Brian May von Queen prägte damit seinen Gitarren-Sound. Die zweite, später noch viel wichtigere Adresse für englische Verstärkerinteressenten war der Laden von Jim Marshall.

https://www.youtube.com/watch?v=c1naS7zoE7s

Er war eigentlich Schlagzeuger, aber zusammen mit einem Mitarbeiter begann er Verstärker zu bauen. Ohne ihn und seine Produkte hätte sich die Rockmusik sicher ein wenig anders entwickelt. Die Schaltung seines ersten Modells war noch eine ziemlich exakte Kopie von Leo Fenders Bassman, ein leistungsstarker Bassverstärker.

Da englische Bands in den 1960ern nur mit Mühe und zu hohen Preisen an amerikanisches Equipment gelangen konnten, griffen sie dankbar zu Qualitätsprodukten von der eigenen Insel. Dabei konnten die Verstärker gar nicht groß und kräftig genug sein. Um die gigantischen Wattzahlen vernünftig in Schallwellen umsetzen zu können, baute Marshall separate Boxen mit vier 12″-Lautsprechern.

Als The Who das immer noch zu wenig war, wurden Boxen mit acht Lautsprechern gebaut. Die aber waren endgültig zu groß und zu schwer – und kaum zu transportieren. Die Monster wurden dann in der Mitte durchgesägt und von da an standen unter einem Marshall-Verstärker zwei Boxen mit je vier Lautsprechern. Das berühmte Marshall-Stack war entstanden! Es war vor allem die Band Cream, die Marshall auf ihren ausgiebigen Tourneen durch die USA auch in Übersee populär gemacht haben.

Etwa zeitgleich entdeckte Jimi Hendrix in England die Vorzüge der Marshalls. Sein Schlagzeuger Mitch Mitchell arbeitete zufällig in Jim Marshalls Laden – na klar, der war ja auch Schlagzeuger. Mal ehrlich, was wäre aus Hendrix ohne diesen Verstärker geworden?

Hier schaut der Transistor in die Röhre

Zwar hat der Transistor die Röhre in allen anderen Sparten der Elektronik verdrängt, bei den Gitarristen hat er nie eine dauerhafte Chance gehabt. In den 1980er Jahren hat es einmal eine Zeit gegeben, da schien es, als würde sich der Transistor doch noch durchsetzen. Verstärker aus Fernost wurden in großen Stückzahlen verkauft. Sie waren erheblich preiswerter herzustellen, den ein Transistor kostete nur Bruchteile des Preises von Röhren.

Außerdem war kein schwerer leistungsstarker Ausgangsübertrager notwendig. Beides Vorteile, die das endgültige Ende der Röhrentechnik ahnen ließen. Die Gitarristen wussten es besser. Sie zogen den warmen, harmonischen Klang einer Verstärkerröhre dem kalten, leblosen Transistorton vor.

Gegen Ende der 1980er Jahre setzte dann ein Revival der guten alten Technologie ein und kleine Firmen, die sich auf besonders edle, sorgfältig gebaute Verstärker spezialisiert hatten, begannen das Terrain zu erobern. Es werden zwar heute immer noch transistorisierte Geräte gebaut, aber ihr Marktanteil ist vergleichsweise gering.

Was aber ist der Vorteil der guten alten Glühkolben? Röhrenverstärker und Gitarrentonabnehmer passen einfach ideal zusammen. Beides ist in den 1930er Jahren entstanden. Der Verstärker etwas eher, danach der heute noch verwendete elektromagnetische Tonabnehmer.

Natürlich hat George Beauchamp, der um 1932 bei Rickenbacker den ersten funktionstüchtigen Pickup entwickelte, ihn so gebaut, dass er mit den damals erhältlichen Verstärkern das optimale Ergebnis lieferte. Das zu übertragende Frequenzspektrum war relativ gering, aber die Kombination der beiden Komponenten brachte ein vernünftiges Ergebnis. Selbst der modernste Gitarrentonabnehmer liefert auch heute noch eine recht magere Frequenzbreite an den Verstärker.

Das reicht alle mal, um einen Gitarrenklang zu erzeugen, wie wir ihn schätzen. Wer jemals eine E-Gitarre an einen HiFi-Verstärker angeschlossen hat, wird sich über das Resultat gewundert haben.

Eine E-Gitarre ist nicht HiFi und braucht keinen solchen Verstärker. Solange es Röhren zu kaufen gibt, wird es weiterhin Verstärker geben, die nach den guten alten Prinzipien funktionieren und einen Klang erzeugen, der die Musik der letzten 50 Jahre geprägt hat.

Von Chuck Berry über Beatles, Rolling Stones, Clapton, Hendrix und Santana bis Van Halen, Metallica und Limp Bizkit. Heute ist der Umgang mit einer E-Gitarre auch nicht mehr so gefährlich wie noch in den 1950er Jahren. Es gibt aus England zahlreiche überlieferte – wohlgemerkt nicht erfundene – Geschichten von Angestellten in Musikgeschäften oder neugierigen Musikern, die den Begriff „elektrische“ Gitarre offenbar missverstanden hatten.

Sie hatten das Kabel ihrer Gitarren direkt in die Steckdose in der Wand gesteckt. Im günstigen Fall flog die Netzsicherung heraus, im ungünstigen Fall tropfte auch schon mal das geschmolzene Plastik des Instruments auf die Füße des erstaunten Musikers. Spätestens jetzt hatten alle Beteiligten gemerkt, dass es ohne Verstärker nicht geht.

Kaufberatung: Welcher Amp ist der richtige für dich?

Beim Verstärker-Kauf gibt es eine Reihe von Dingen zu beachten. Welcher eignet sich für Jazz, welcher für Rock? Soll ich einen Combo kaufen oder lieber eine Box und Topteil? Soll es einer von Marshall, Vox, Blackstar oder doch Celestion sein? Welcher Gitarrenverstärker eignet sich für Zuhause?

Will man den individuell passenden Amp finden, muss man sich über einige Punkte klar werden, die man zu gern manchmal übersieht. Was viele Leser aus Erfahrung wissen: Der Erwerb des perfekten Verstärkers ist oft eine Gratwanderung. Auch die Vervollständigung des gesamten Setups schlägt oft fehl, weil man einfach den zukünftigen Kontext nicht berücksichtigen kann. Sucht man einen Amp, begibt man sich in der Regel in einen Gitarrenladen oder zu einem Privat-Verkäufer und testet den Verstärker, wobei man meist dicht vor den Lautsprechern in einem Wohn- oder Ladenraum sitzt und lauscht. Ein Test unter solchen Bedingungen ist jedoch trügerisch, es sei denn, man will diesen Amp auch zukünftig nur im eigenen Wohnzimmer verwenden. Das Gleiche gilt übrigens für die Auswahl von Gitarren oder Fußtretern.

Ein Wohnzimmer-Amp kann sich auf einer Bühne oder im Probenraum schnell als Fehlkauf, das Tuning, das in der Werkstatt des Technikers noch so gut klang, als Weichei entpuppen. Der Vintage-Tweed-Amp, der zu Hause so cremig zerrt, verschwindet, sobald ein Schlagzeug daneben steht oder scheint buchstäblich zusammenzubrechen, wenn man sein Effekt-Board aktiviert. Es ist in der Tat unheimlich schwer, den Klang eines Amps zu beurteilen, ohne ihn im üblichen Kontext, das heißt im Proberaum oder auf einer Bühne, zu hören. Unsere Suche nach Schönklang verführt dabei oft zu einer absoluten Fehleinschätzung.

2007 habe ich mich wieder einer Rockband angeschlossen, die seither schon einige Gigs absolviert hat. Auf das erste Konzert freute ich mich unheimlich, da ich meinen frisch getunten Fender Tweed mal so richtig ausfahren wollte, natürlich mit Alnico-Lautsprechern und einem Röhrenbooster, der schön fett klingt. Doch schon beim ersten Stück wurde mir klar, dass ich bei diesem Konzert buchstäblich untergehe. Was in der Blues-Kneipe vor 40 Zuschauern in Köln zwei Wochen vorher noch so fantastisch geklungen hatte, war bei dieser Gelegenheit schlichtweg nicht mehr zu hören.

Mein Sound war basslastig, viel zu verzerrt und so butterweich, dass jeder HiHat-Schlag des Drummers meinen Sound in so kleine Scheibchen zerteilte, dass nur noch ein kleiner, braver Klangbrei übrig blieb. Ich hätte genauso gut zu Hause vor dem Fernseher bleiben können. Kurzum: Ich war mächtig frustriert.

Aber wenn zwei Gitarren harte Riffs dreschen, der Fender Precision Bass über zwei 15er Speaker dröhnt und der faustgroße Bassdrum-Klöppel seine Wut am nahe gelegenen Paukenfell auslässt, verkommen alle Vintage-Träume schnell zu einem harmlos säuselnden Schönklang. Letzte Woche passierte das Gleiche meinem ebenfalls Gitarre spielenden Bandkollegen, der beim Nachmittags-Soundcheck auf einer großen Open-Air-Bühne noch absolut glücklich war, nach den ersten Takten beim Gig dann aber mit einem riesigen Fragezeichen über dem Kopf die Bühne nach seinem Sound absuchte.

Schöner, runder Sound

Wenn ich Verstärker, Gitarren oder Zerrer teste, bin ich vor allem gegen zu harte, harsche oder dünne Sounds allergisch. Es soll schön rund, warm und musikalisch klingen. Entsprechend rüste ich mich auch vor einer Probe oder einem Konzert. Die Sounds, die ich so zustande bringe, können sich auch hören lassen. Kommt die Band dazu, sieht das aber schon ganz anders aus. Regelmäßig dröhnt meine fett und warm klingende Les Paul in die Frequenzen des Bassisten. Außerdem lässt dieser Sound kaum noch Raum für Gesang oder die zweite Gitarre.

Alle Parameter, die gemeinhin bei Vintage-Verstärkern lobend hervorgehoben werden, verkehren sich in entsprechendem Umfeld ins Gegenteil. „Smooth“ bedeutet nun verwaschen oder auch undynamisch, „cremig“ heißt jetzt zu dumpf oder stumpf, „raunchy“ entpuppt sich als instabil oder kratzig. Wenn der Clean-Booster wie ein Fuzzface klingt, kann etwas nicht stimmen.

Dynamik & Stabilität

Auf der Suche nach dem perfekten Sound begegne ich natürlich den gleichen Schwierigkeiten, mit denen alle meine Kollegen zu kämpfen haben.

Oft ist es den Mitmusikern zu stressig, während der Probe einen Titel 20-mal zu wiederholen, nur damit ich meinen Sound feiner abstimmen kann: „Kannst du das nicht zu Hause machen?“ Nein, kann ich eben nicht. Auf jeden Fall musste der instabile Tweed-Amp, der für ein paar eingeworfene Blues-Licks so perfekt klingt, daheim bleiben.

Zunächst entschlackte ich meine Spieltechnik. Ganze Akkorde schrumpfen zu Grundton und Quinten, während der Gesangspassagen pausiere ich oft ganz und gar. Bass und Schlagzeug liefern genug Fundament. Für Soli benötige ich mindestens die doppelte Lautstärke, was einen leistungsstärkeren und stabileren Amp fordert.

Vintage-Amps besitzen oft eine Röhrengleichrichtung, die aufgrund ihres Innenwiderstandes diese verführerische Kompression erzeugt. Genau dieser Effekt arbeitet einem harten, dynamischen Gitarren-Sound jedoch entgegen. Vor allem dann, wenn man mehrere Booster verwenden möchte, die den Sound wirklich lauter und fetter machen sollen. Den gleichen Effekt kann man bei meist schwachen Alnico-Lautsprechern beobachten. Diese frühe Sättigung kann für Blues oder Club-Gigs perfekt sein, klingt auf größeren Bühnen oder stark geboostet oft nur noch platt und klein. Wie also das richtige Maß finden? Ich habe für diese Band meinen Purismus mal beiseite gelegt und einfach alles probiert, was mir aus technischer Sicht sinnvoll erschien.

Da ich meinen Sound hauptsächlich mit drei unterschiedlichen Verzerrern gestalte, wählte ich einen Amp, der möglichst stabil und linear die Vorgaben rüberbringt. Ich fand einen 78er Fender Super Reverb mit der ungeliebten Ultra-Linear-Schaltung, Master-Volume, Diodengleichrichtung und entsprechend hoher Leistung. Clean bis zum Abwinken. Die erste Probe war dann gleich ein Ton-Fest. Der Verstärker klang „spot-on“ genau so wie ich mir das vorstellte.

Zu Hause im Wohnzimmer war der Sound zwar etwas steril und unspektakulär, auf der Bühne jedoch genau richtig. Der Fender kann die Lautstärkeanhebungen meiner Booster ohne Probleme verkraften und bettet sich mit seinem etwas hellen und Mitten betonten Klang perfekt ins Bandgefüge. Die vier Zehner im offenen Gehäuse liefern ordentlich Fundament und strahlen so diffus ab, dass ich eigentlich auch auf einer großen Bühne kaum Monitor-Sound brauche.

Der Klang breitet sich mehr oder weniger in alle Richtungen aus, sodass mich auch meine Kollegen noch gut hören können, gleichzeitig aber die Zuschauer direkt vor der Bühne nicht weggeblasen werden. Normalerweise hätte ich einen Amp dieser Bauart sofort auf die Werkbank gehievt und ordentlich „ge-blackfaced“. Das heißt, ich hätte ihn wärmer, weicher, singender, runder … gemacht. Tatsächlich habe ich ihn aber seit dem Erwerb nicht mehr angerührt, angetrieben von der Sorge, ich könnte diesen Sound irgendwie zerstören.

Meinem Kollegen geht es nun ähnlich. Er spielt eigentlich alte Vox- und Selmer-Amps, bevorzugt jetzt aber von Zeit zu Zeit stabile Marshalls mit Diodengleichrichtung und mehr Dynamik, da auch er unterschiedliche Booster oder Overdrive-Pedale verwendet, die an einem glasklaren Amp einfach besser klingen. Seither spielt er zurückhaltender, aber dadurch auch effektiver. Meine Beschreibung bedeutet keineswegs eine Kehrtwendung, sondern will nur sagen, dass man mit stabilen und linearen Verstärkern vielseitiger, dynamischer und farbenfroher agieren kann als mit einem VintageAmp, der bei einer bestimmten Lautstärkeeinstellung einen einzigen Sound abliefert, der fantastisch ist, sich aber nicht weiter verformen lässt. Benötigt man nur diesen einen Sound, etwa in einer Blues-Band, ist ein alter Amp natürlich überlegen. Auch spielt es eine Rolle, ob man im Trio mit Besenschlagzeug oder in einer harten Rockband mit viel größeren Lautstärken und mehreren Gitarristen arbeitet. Sind die Gitarren entsprechend eingebettet, muss der Sound etwas härter, stabiler und heller sein.

Flexibilität

Auch im Hinblick auf die geforderte Flexibilität bei der Gestaltung seiner Sounds sollte man einen Amp wählen, der möglichst vielseitig ist. Möchte man Effekte wie Hall, Delay oder Distortion verwenden, ist ein kleiner Fender Tweed oft überfordert, weil sich Gleichrichter-Sag und Lautsprecheroder Endstufensättigung oft mit diesen Ansprüchen nicht vereinbaren lassen, will man nicht in einem undefinierten Klangbrei enden. Einige Gitarristen umgehen dieses Problem mit einem Trick, den auch ich mir angeeignet habe. Durch die Verwendung eines zweiten Amps kann man den puren Vintage-Sound beispielsweise auch mit Hall oder Delay genießen.

Ich greife beispielsweise aus dem Low-Input des Bright-Channels das Signal ab und leite es in ein T.Rex Room Mate Reverb-Pedal. Den Ausgang des Pedals verbinde ich mit einem kleinen Fender-Amp. Dieser verstärkt dann nur das Hall-Signal. Das tönt wesentlich sauberer als der eingebaute Fender-Hall, der hinter einem Distortion-Pedal oft zu verwaschen rüber kommt. Brian Setzer hat so lange Zeit sein Roland-Bandecho eingesetzt.

Einer seiner Fender Bassmans läuft pur, der andere liefert nur das Slap-Echo. Mehr Flexibilität kann man auch mit der Verwendung mehrerer Amps erhalten, die beispielsweise mit einem Lehle-Switcher ansteuert werden. Ich habe früher oft die Clean-Sounds von einem Fender Dual Showman abgerufen, die Crunch- und Riff-Abteilung von einem JMP 50 Marshall mit Tubescreamer-Unterstützung.

Für Soli habe ich dann entweder den einen oder den anderen Verstärker angesteuert, je nach Bedarf. Das funktionierte zwar perfekt, war (mir) aber zu aufwendig. Man sollte sich also beim Kauf eines Amps oder eines Distortion-Pedals immer vor Augen halten, für welchen Zweck man diese Geräte verwenden möchte. Der warme, komprimierte Vintage-Ton ist jedenfalls nicht immer für alles geeignet. Auch ich werde das zukünftig mehr und mehr in Betracht ziehen.

Autor: Udo Pipper

Praktische Videos

Hier kommen eine Reihe Videos, die deine Fragen rund um den Amp-Kauf beantworten:

Die Jungs von Andertons präsentieren in dem Video die besten Amps für Zuhause:

Und für deine Gigs:

In dem nachfolgenden Video bekommst du eine Amp-Empfehlung für unter 400 US-Dollar:

Ob sich das Investment in einen teuren Gitarrenverstärker lohnt, fragt sich Darrell Braun:

Die Frage nach dem besten Amp ist nur subjektiv zu beantworten – Thomann gibt jedoch in dem Video eine Übersicht, über die meistverkauften Amps 2017:

Jeden Monat testen wir außerdem die neuesten Amps in Gitarre & Bass!